深度学习 | 王树森⚓︎

约 5972 个字 53 张图片 预计阅读时间 20 分钟 总阅读量 次

数据处理基础⚓︎

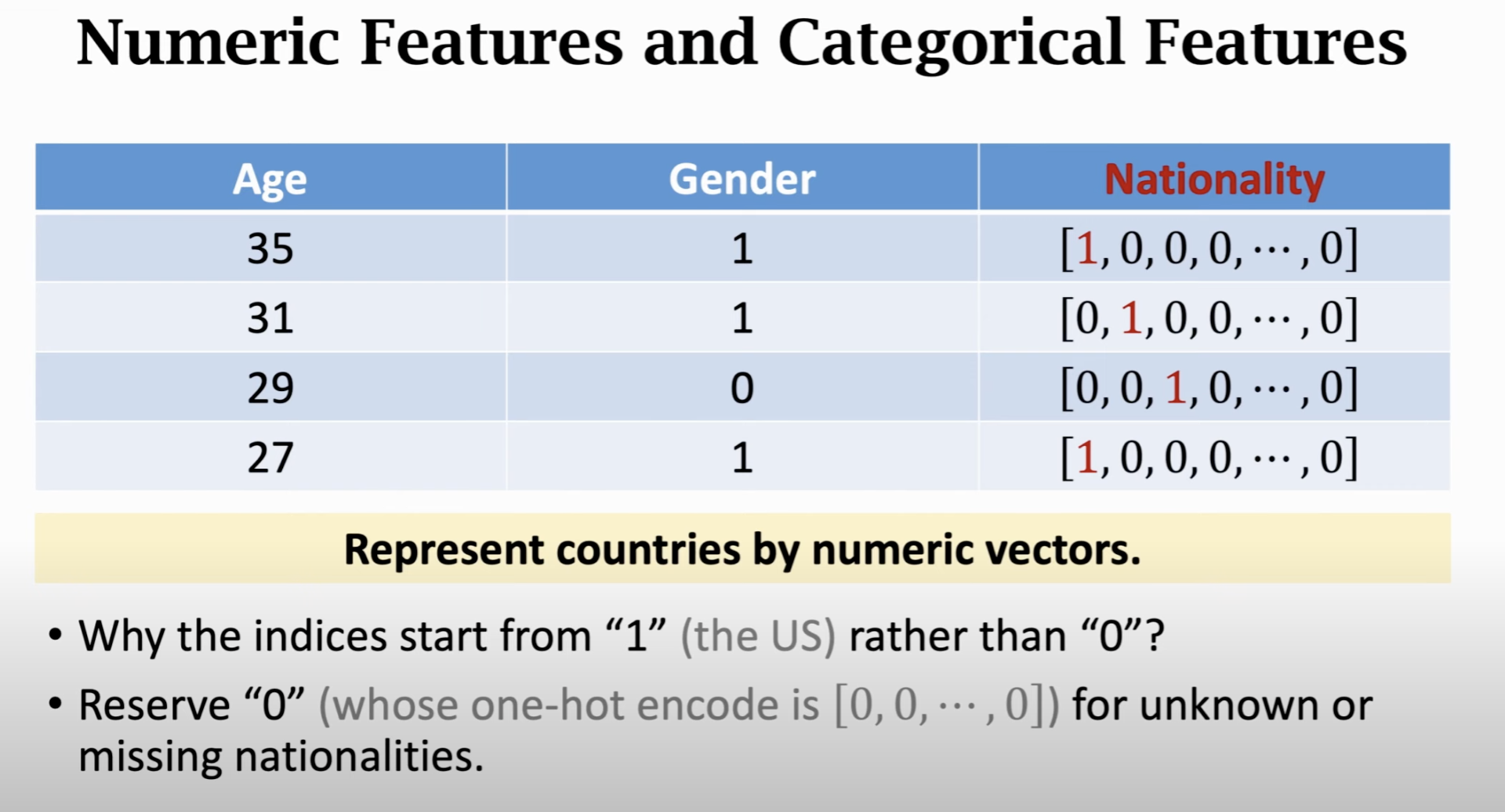

上图展示了几种常见的处理:

- 数字类型,比如年龄;

- 二分类,比如性别,用 0/1表示;

- Categorical data,比如国籍,这里需要用到 one-hot embedding。比如有197个国家,那么就有一个长 197 维的向量,每个索引对应一个国家。是哪个国家则对应数字为1,其他为0

为什么不用那个国家的数字进行表示呢?

答:这样的话不同国家之间就是可加减的了:1 + 2 = 3,这是不符合情况的。而 One-hot则可以更好地表示: [1,0,0,...,0] + [0,1,....0] = [1,1,0,0,0...,0]

同时,对于没填写这一栏的用户,直接让这个向量每个元素为0即可。

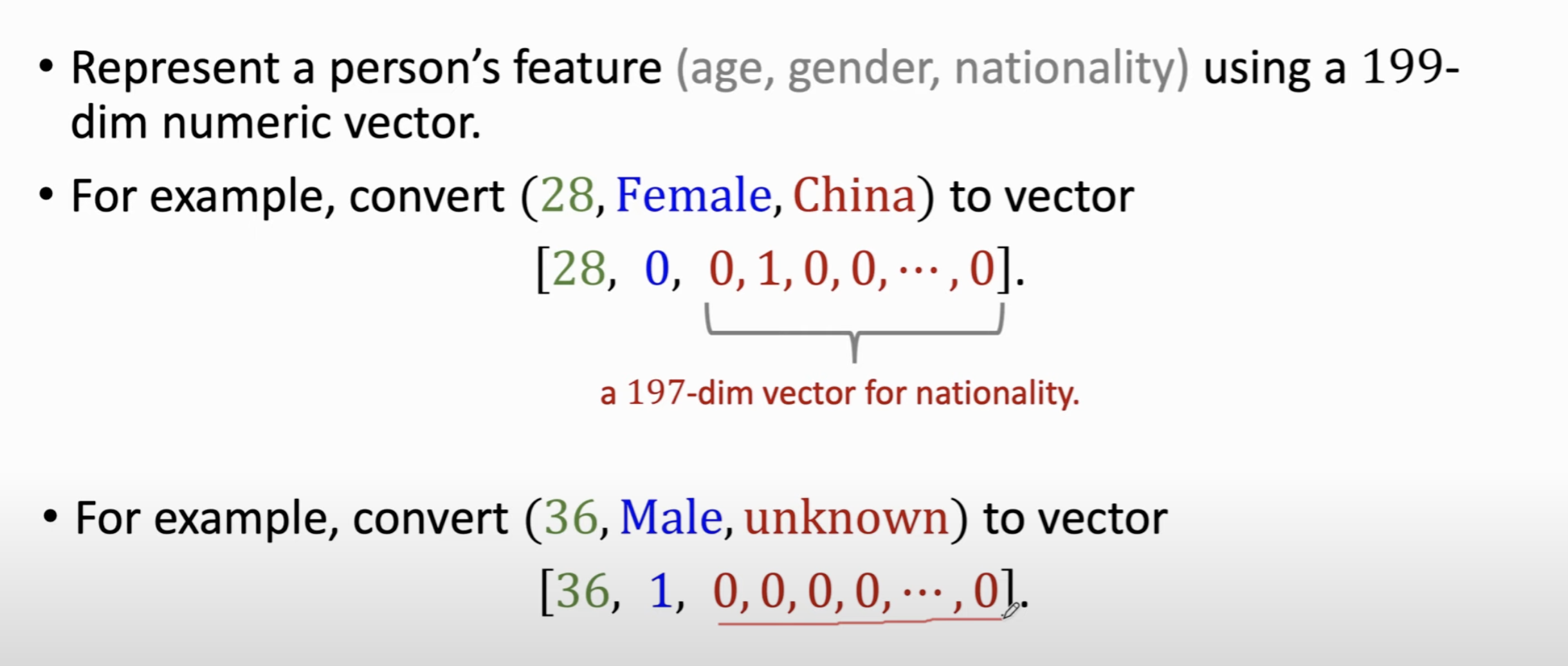

于是,上面的数据可以表示为如下的向量:

对于文本数据,我们首先可以做的就是统计词频,并且按照词频大小从高到低排序,剔除掉频率低的词,仅保留前一部分。这样的好处是:

- 删除一些无意义的词,比如名字;

- 删除一些笔误 Typos,比如 prince / prinse;Hamlet, Hemlet

文本处理与 Word Embedding⚓︎

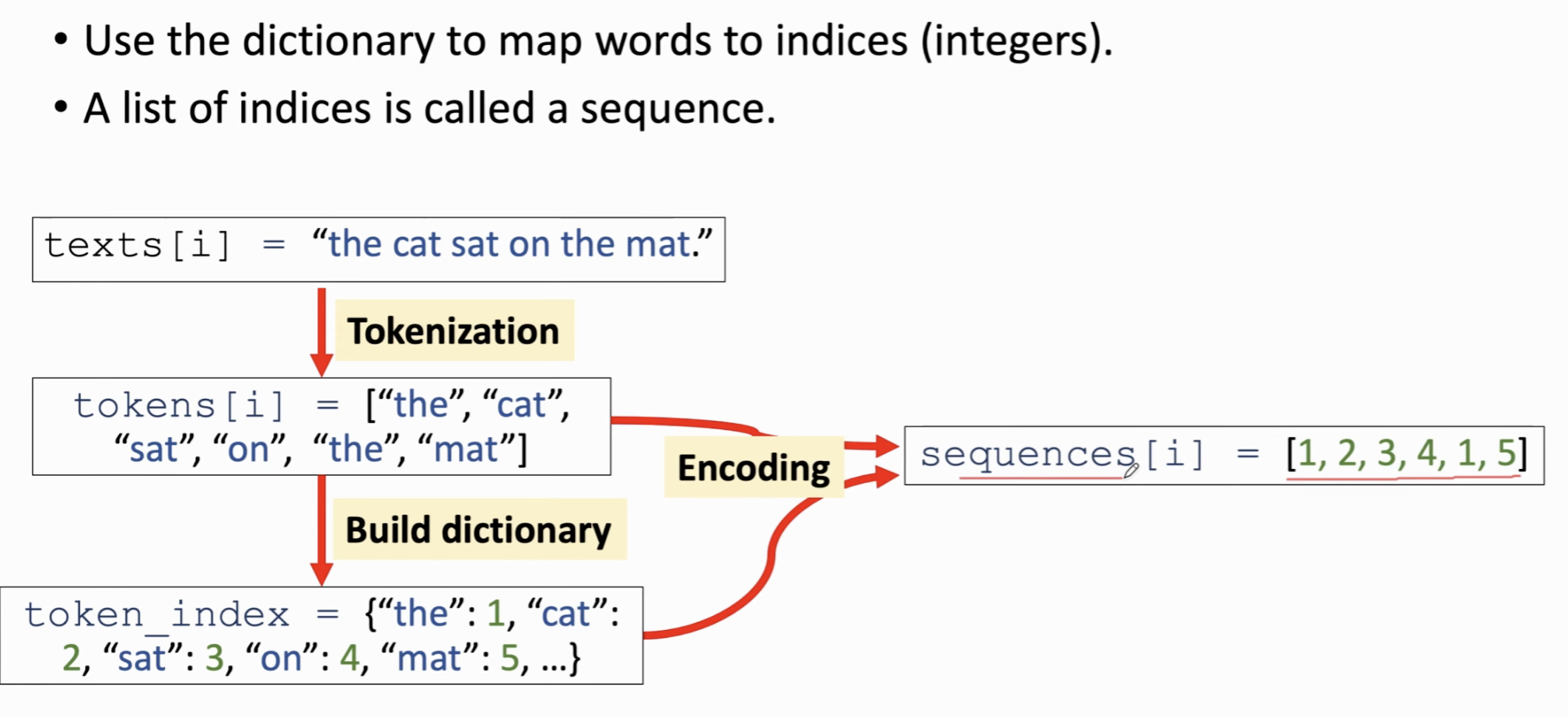

以IMDB文本分类为例:

- Tokenization

也就是把句子切分成单词(或者字符)的过程。注意几个细节:

大小写是否转换 (Apple, apple)

停用词 (A, the, of)

对错误拼写的纠正:gooood -> good

- Build dictionary

也就是把每个单词映射到一个索引(Index)中。

- One-hot encoding

对数据里的每一段文本进行encoding,encoding后的向量长度是这段话里的Token数 (Tokenization)。此时你会发现每一段文本都不一样长。

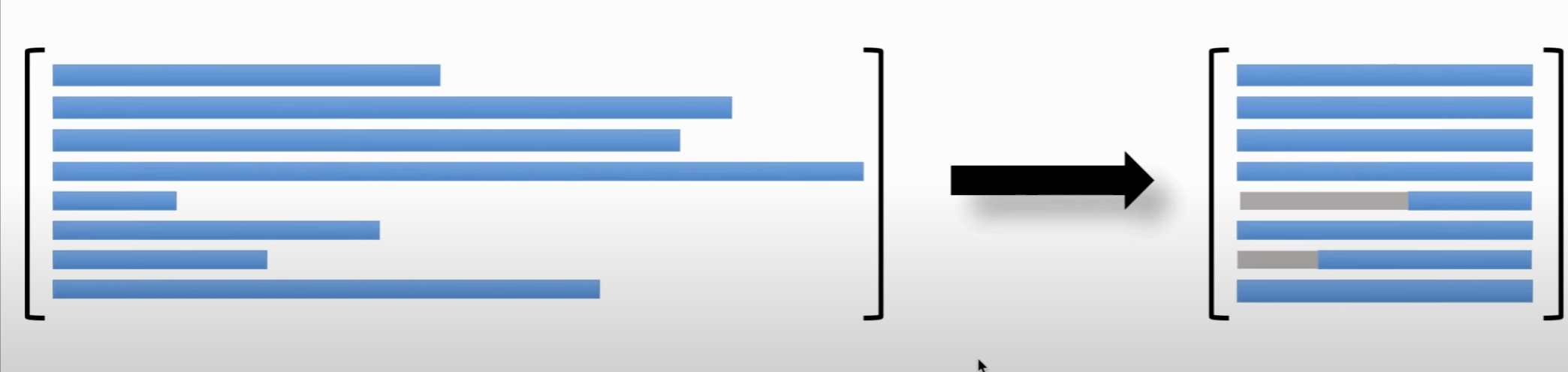

- Text Alignment

考虑到每个文本不一样长 (Token数不一样),而我们希望把数据存储在矩阵或者向量里面,因此我们希望每一段文本都是一样长的,也就是需要把长的截短(仅保留后 M 个,或者前 M 个 Token),以及把短的变长(zero padding),在前面补上 Null凑成更长的向量。

Word Embedding⚓︎

对于文本而言,用One-hot embedding来表示每一个Token太奢侈了,因为字典很长(10K),而句子里又有很多Token。

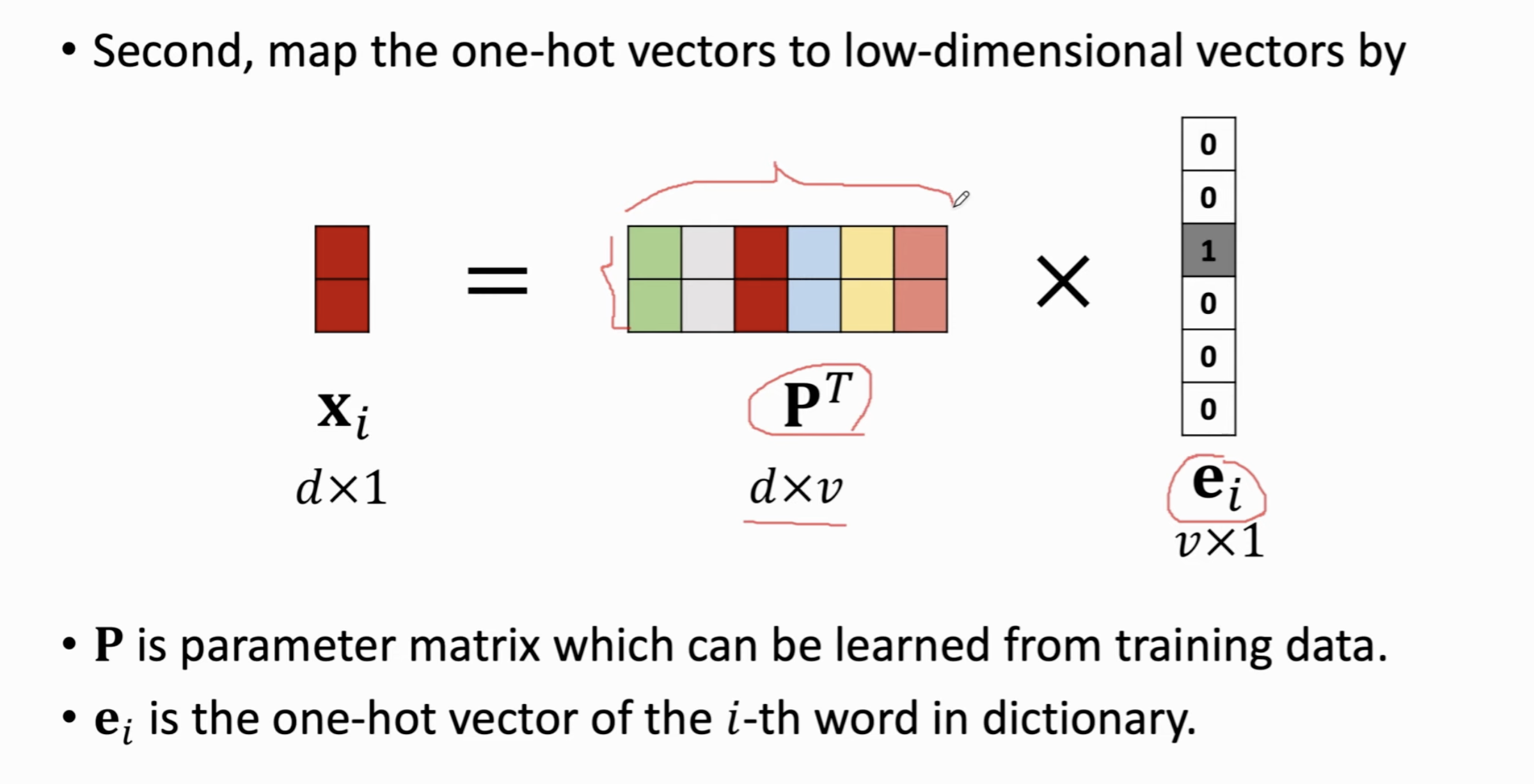

我们如何实现呢?我们可以基于每个Token的One-hot向量,应用一个参数矩阵 \(\mathbf{P}^T\) 和One-hot向量 \(\mathbf{e}_i\) 的乘法,把一个Token映射成一个低维度的向量 \(\mathbf{x}_i\)。这里的 \(d\) 是Token Embedding的维度,需要用户自己指定,\(v\) 是字典里Token的数量。

我们机器学习训练的时候就是在根据训练数据调整这个 \(\mathbf{P}^T\)

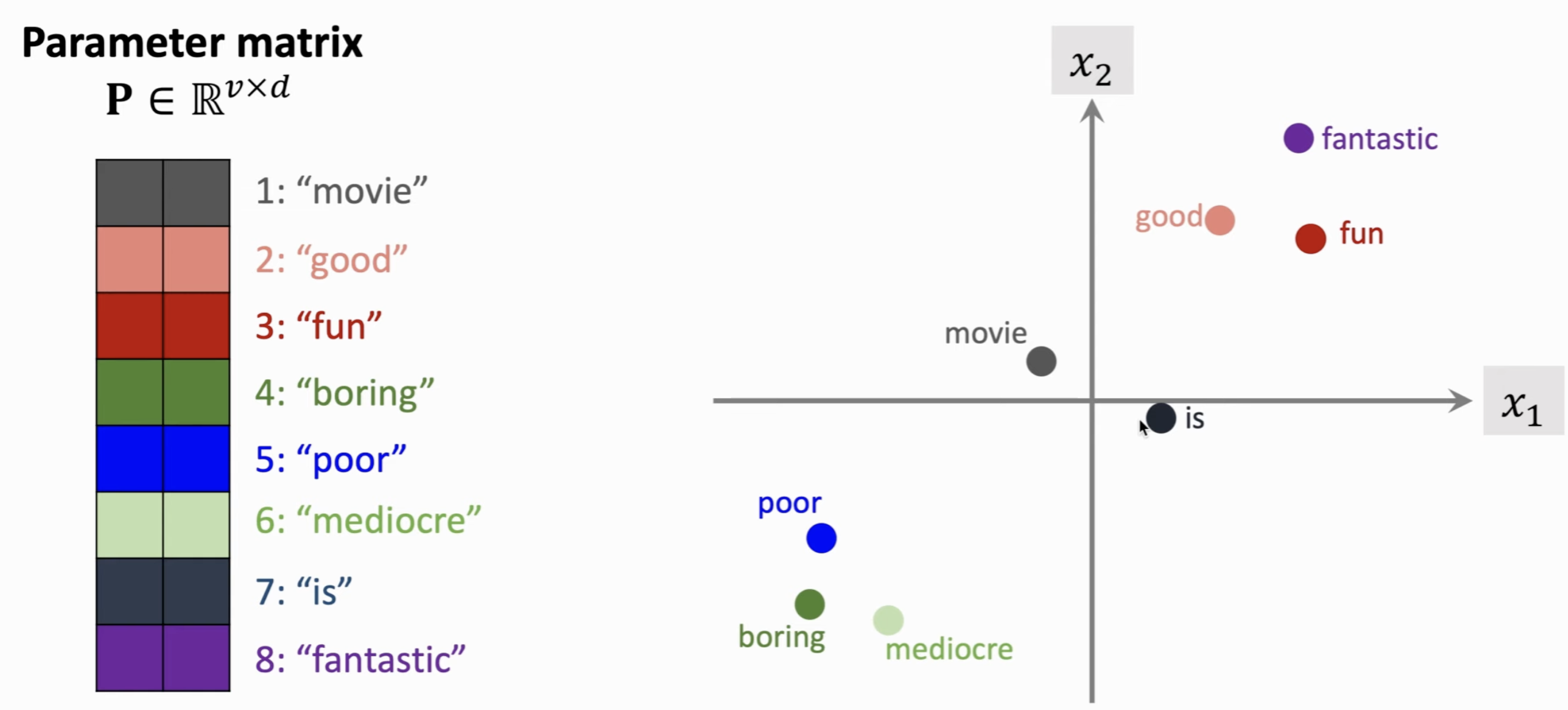

可以想象,参数矩阵 \(\mathbf{P}^T\) 的每一列就表示一个Token的感情色彩。

Logistic Regression⚓︎

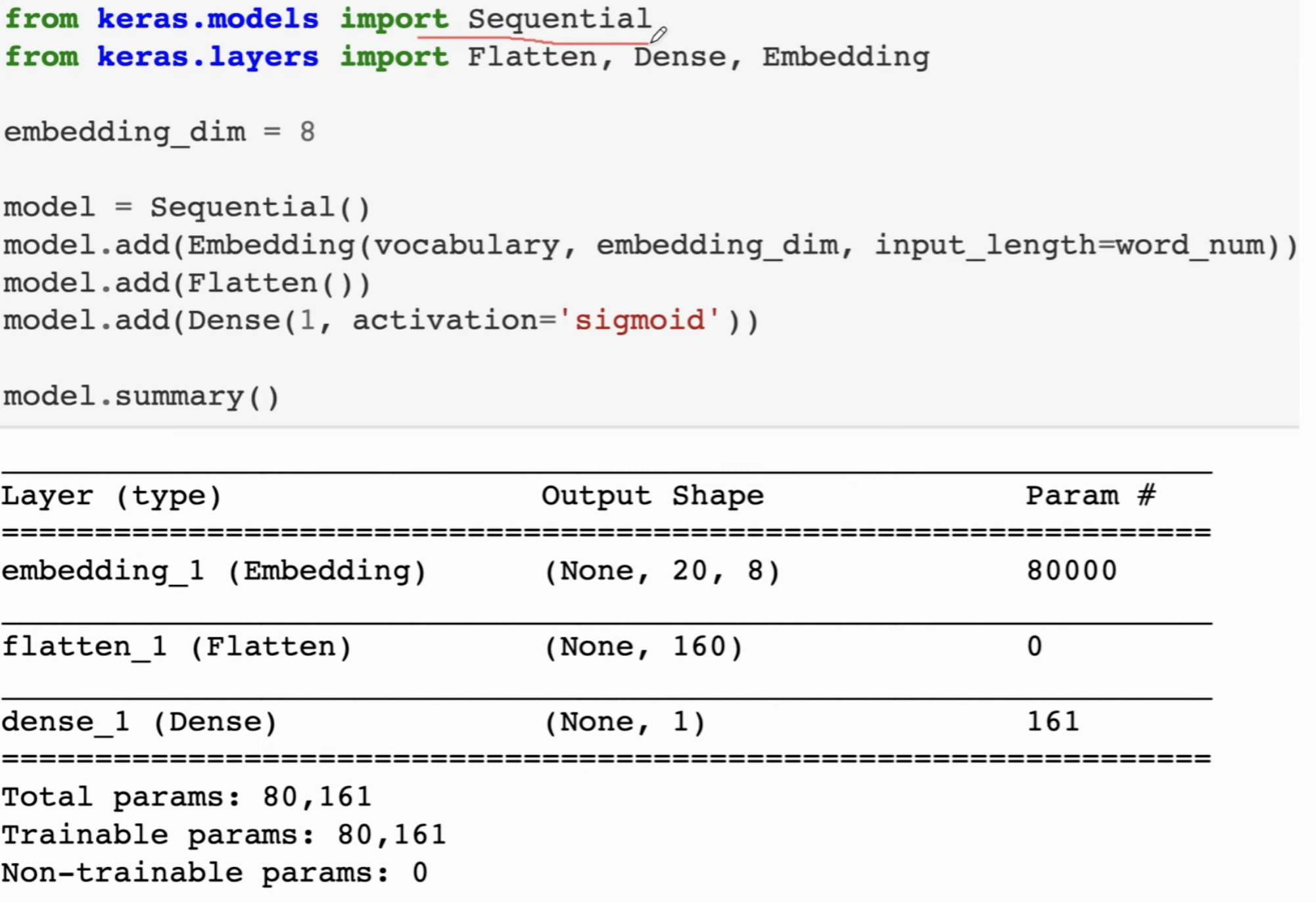

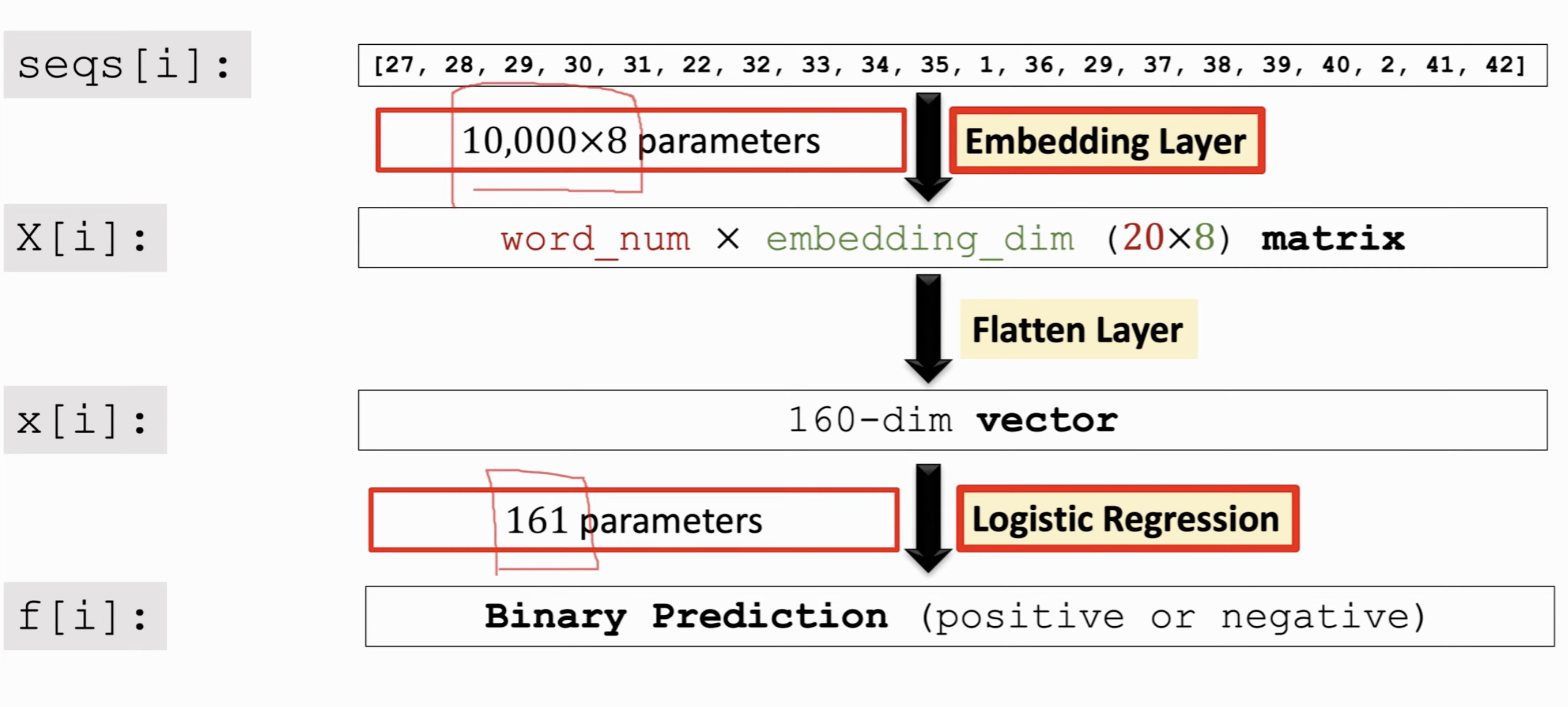

设置词向量的维度是 8 (Cross- Validation确定),同时每一个评论取20个Token。先对它进行Embedding,这样每一个评论就变成了 20 * 8;把它压扁变成 160 的向量;最后一层全连接层,其实就是Logistic Regression,因为我们约束输出在 0~1 之间并且用 sigmoid 函数激活。

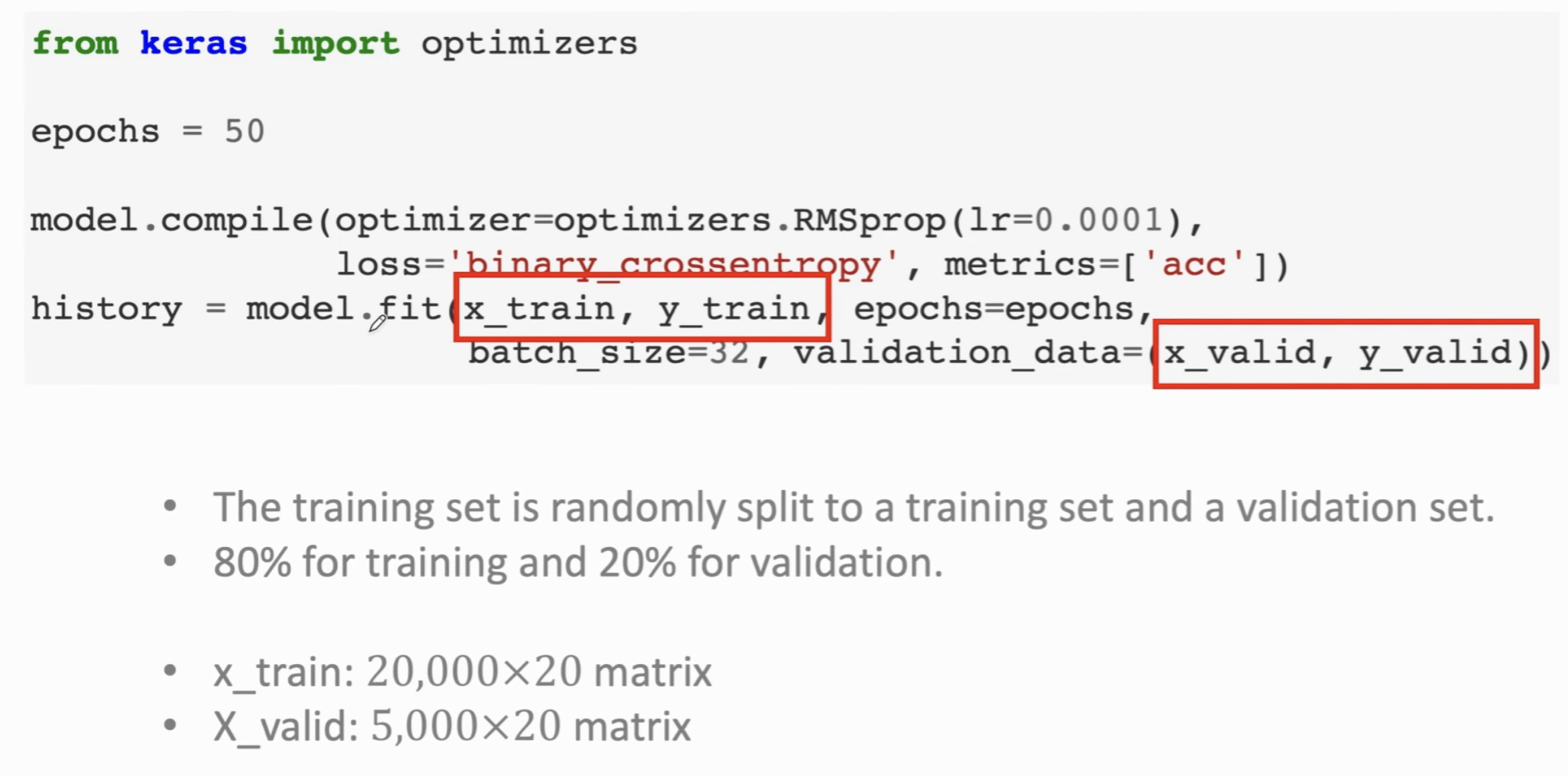

解释一下 Epoch,把所有的训练数据 (20000/25000,5000做 Validation)从头到尾扫一遍,就是一个 Epoch。50 Epoch 意思是把训练数据扫50遍;

整个流程如下:

161 Parameter,是因为还有一个偏移量。

RNN⚓︎

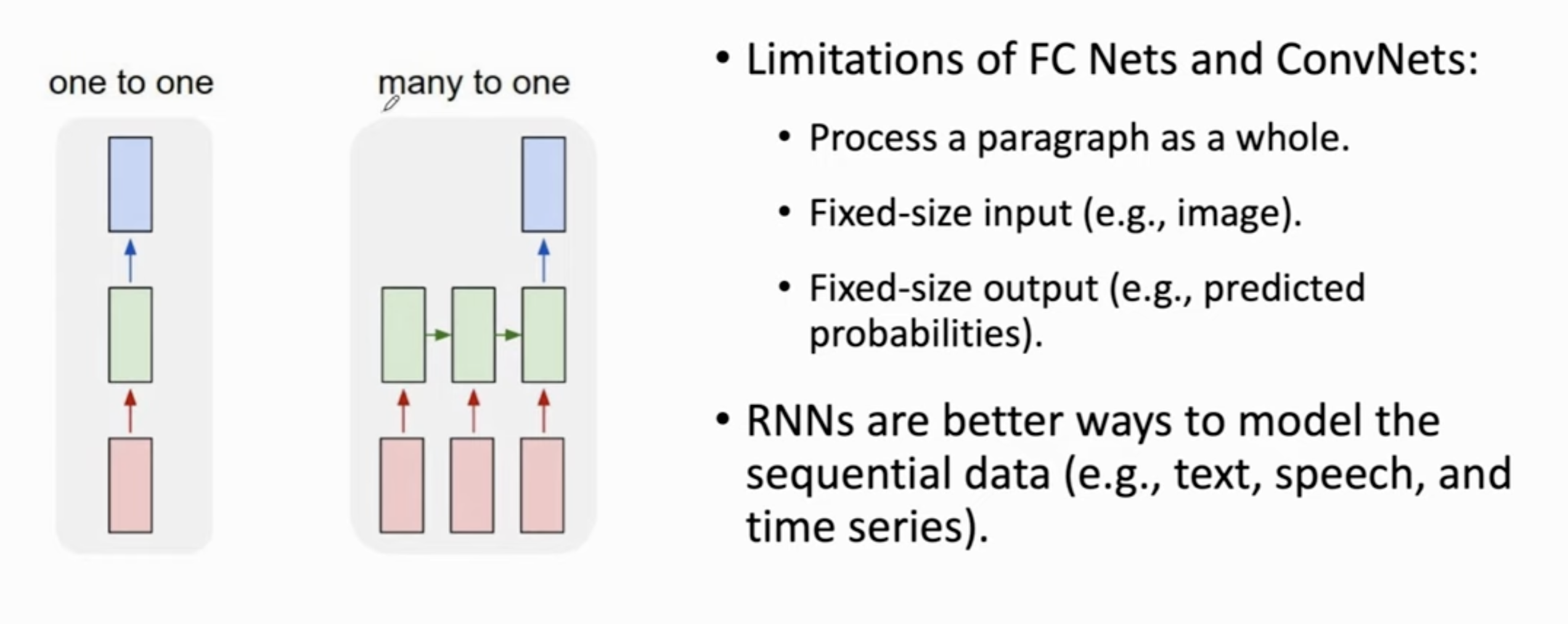

与全连接层、CNN不同在于,序列数据不是 One to One的,而是 Many to One/Many的,(比如,CNN的常见任务是给一张图,输出一个结果,分类,概率,这是One-to-One),但是文本/语音翻译/分类,是需要通过句子的若干部分输出一个/一些回复,其长短不一。

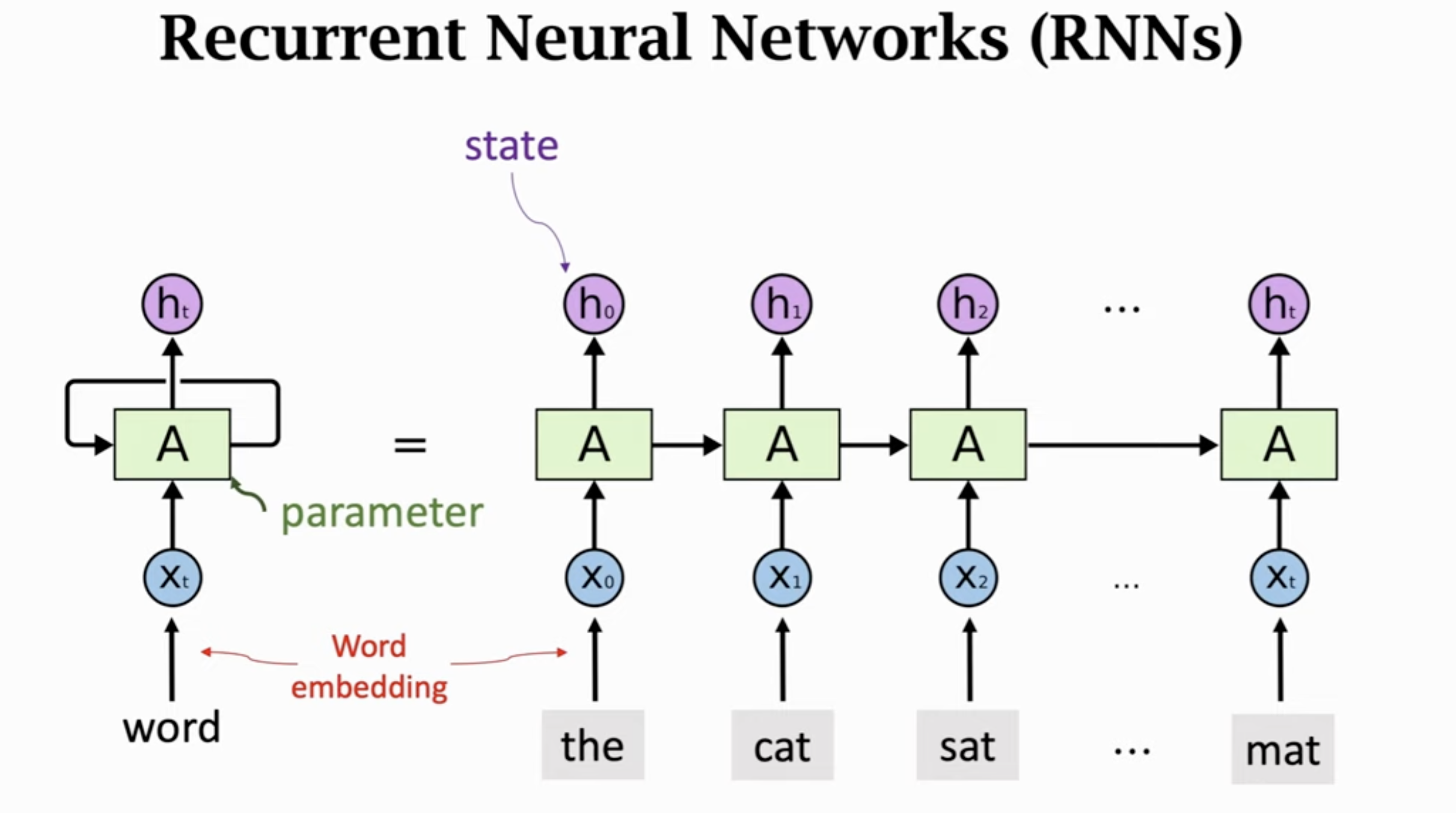

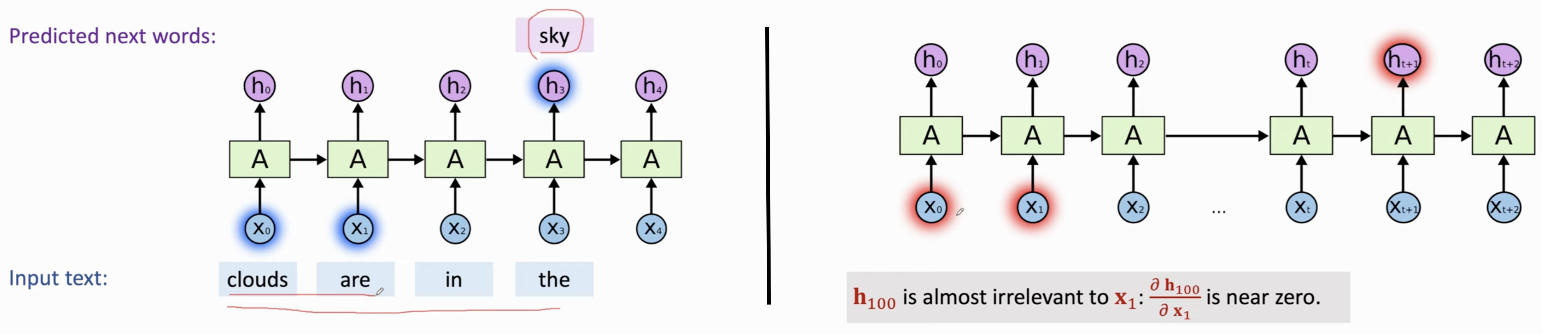

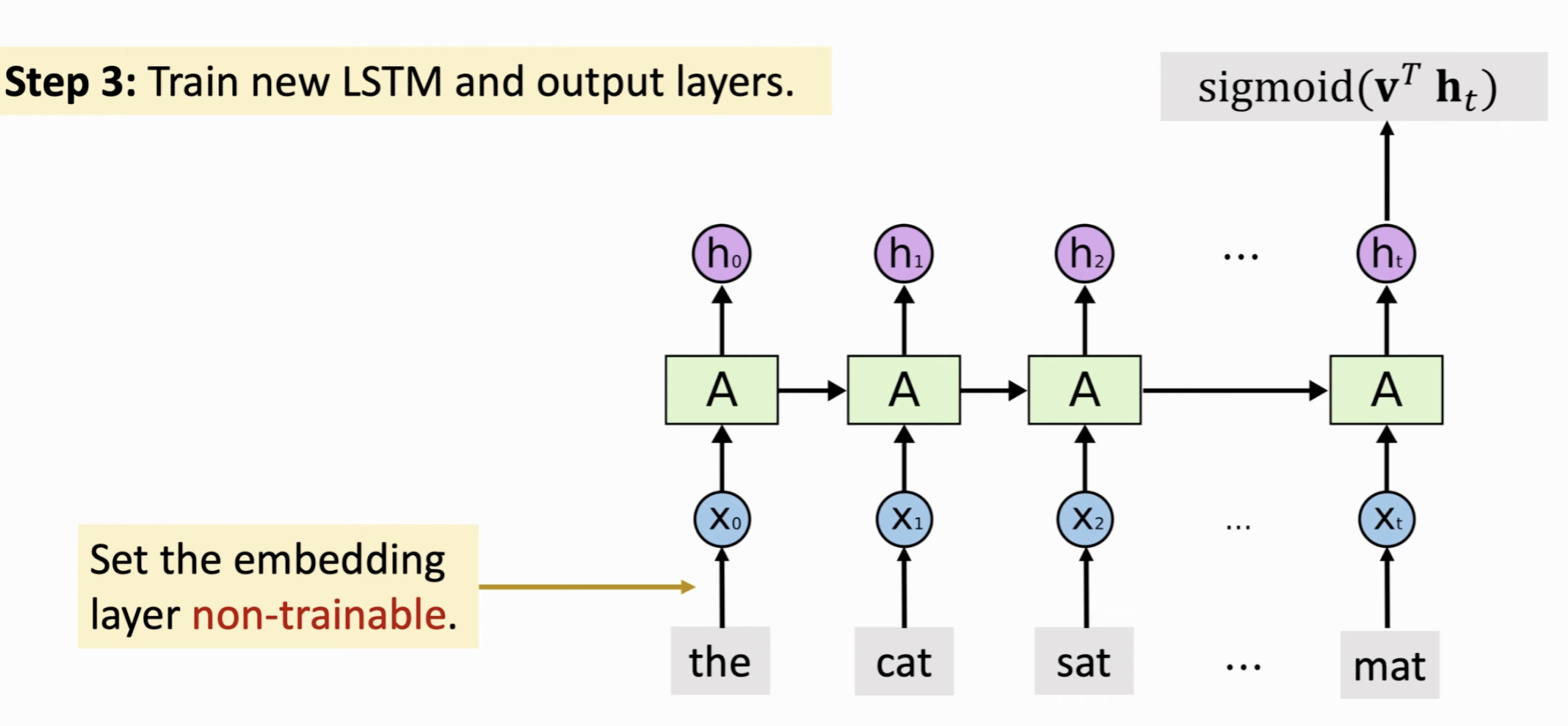

以下是经典的 RNN 的示意图。

按照句子的阅读顺序,在 The 的时候,对这个词进行Word Embedding,然后产生状态向量 \(h_0\),到下一个词 cat,对这个词进行Word Embedding,更新状态向量 \(h_1\),这个向量就包含了 the 和 cat 的信息,以此类推。最后一个状态 \(h_t\) 就是整句话的信息都包含在内的一个向量(它积累了信息!)。

注意在这个过程中,参数矩阵 \(A\) 是一直没有变化的。

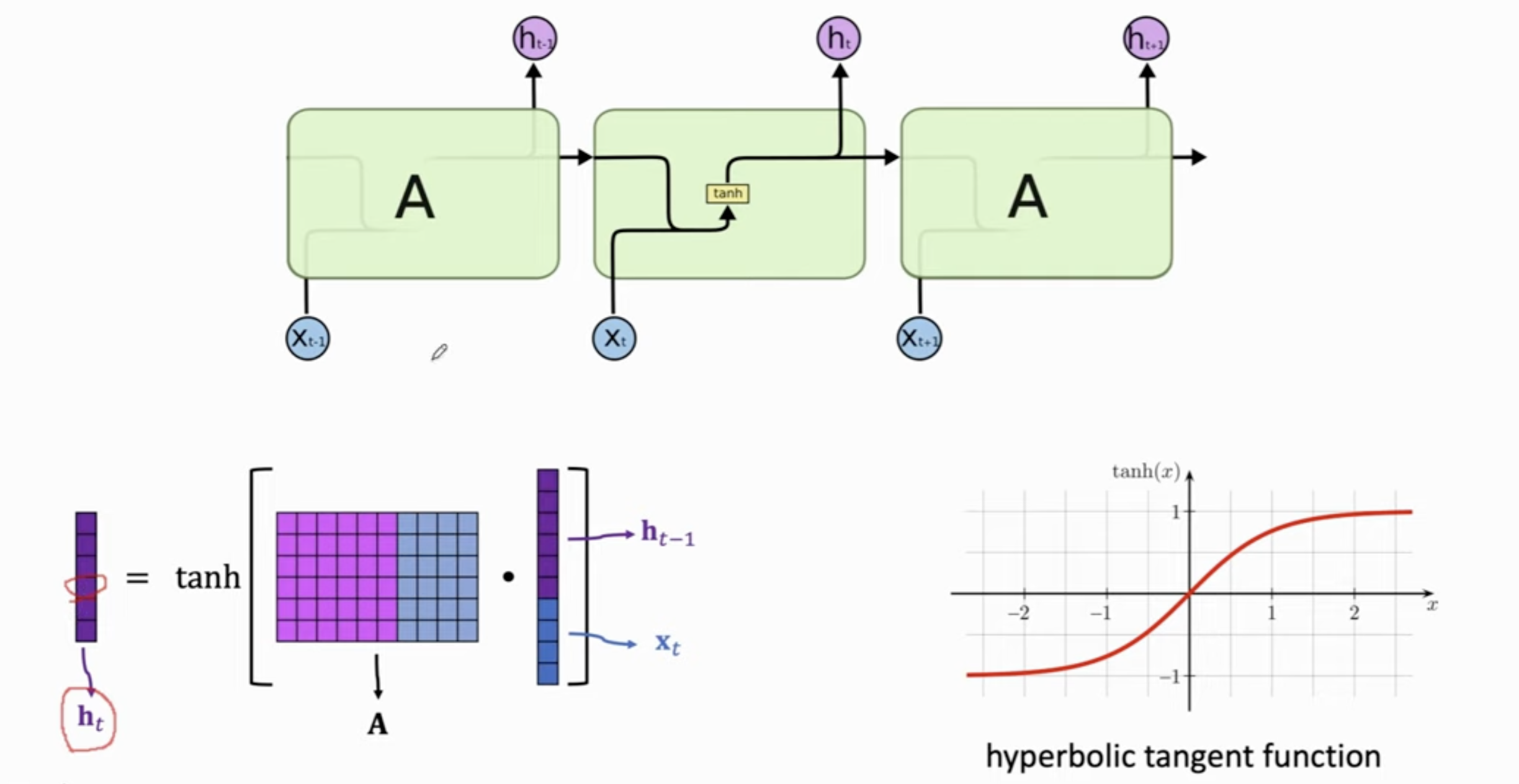

具体而言,我们如何通过 \(h_{t -1}\) (前一个Token的状态向量)和 \(x_{t}\) (Token做embedding后的向量) 计算出 \(h_t\) 呢?

做法就是将 \(h_{t -1}\) 和 \(x_{t}\) concat成一个长的向量,和参数矩阵相乘,得到的结果还是一个向量。

对这个向量的每一个元素做 \(\tanh\) 激活函数,将数值压缩到 -1 和 +1 之间。

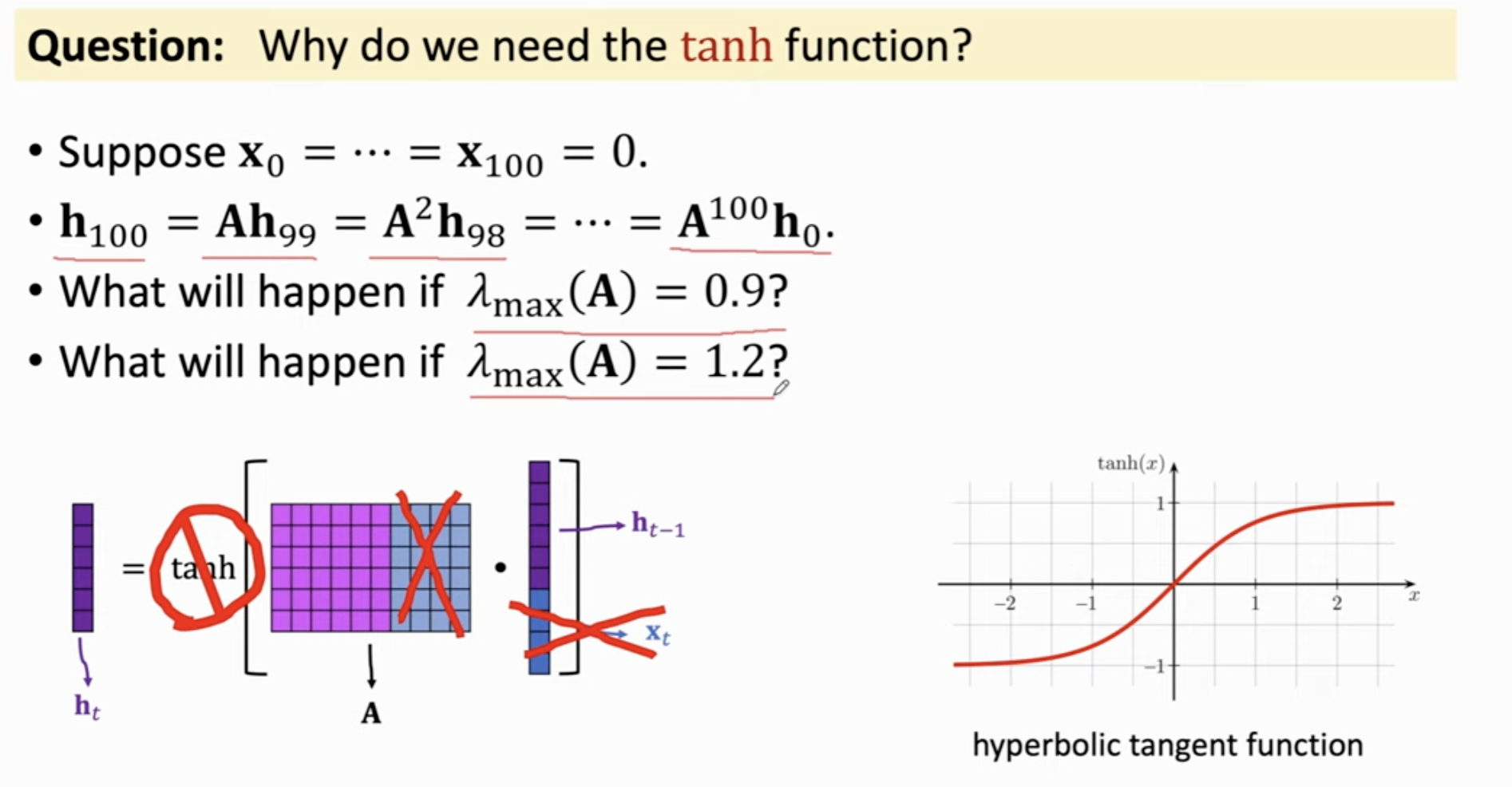

为什么需要 \(\tanh\),可否去掉?会发生什么?

假如某个embedding为0,此时\(h_100\)会退化到 \(A^{100}h_0\),如果 A 的特征值 0.9,那么此时这个向量会非常小;如果特征值稍大一点,那么这个乘积会超级大。通过 \(\tanh\),我们成功把每次矩阵乘法得到的结果压缩在一个合理的区间内。

参数量的计算|结果的计算⚓︎

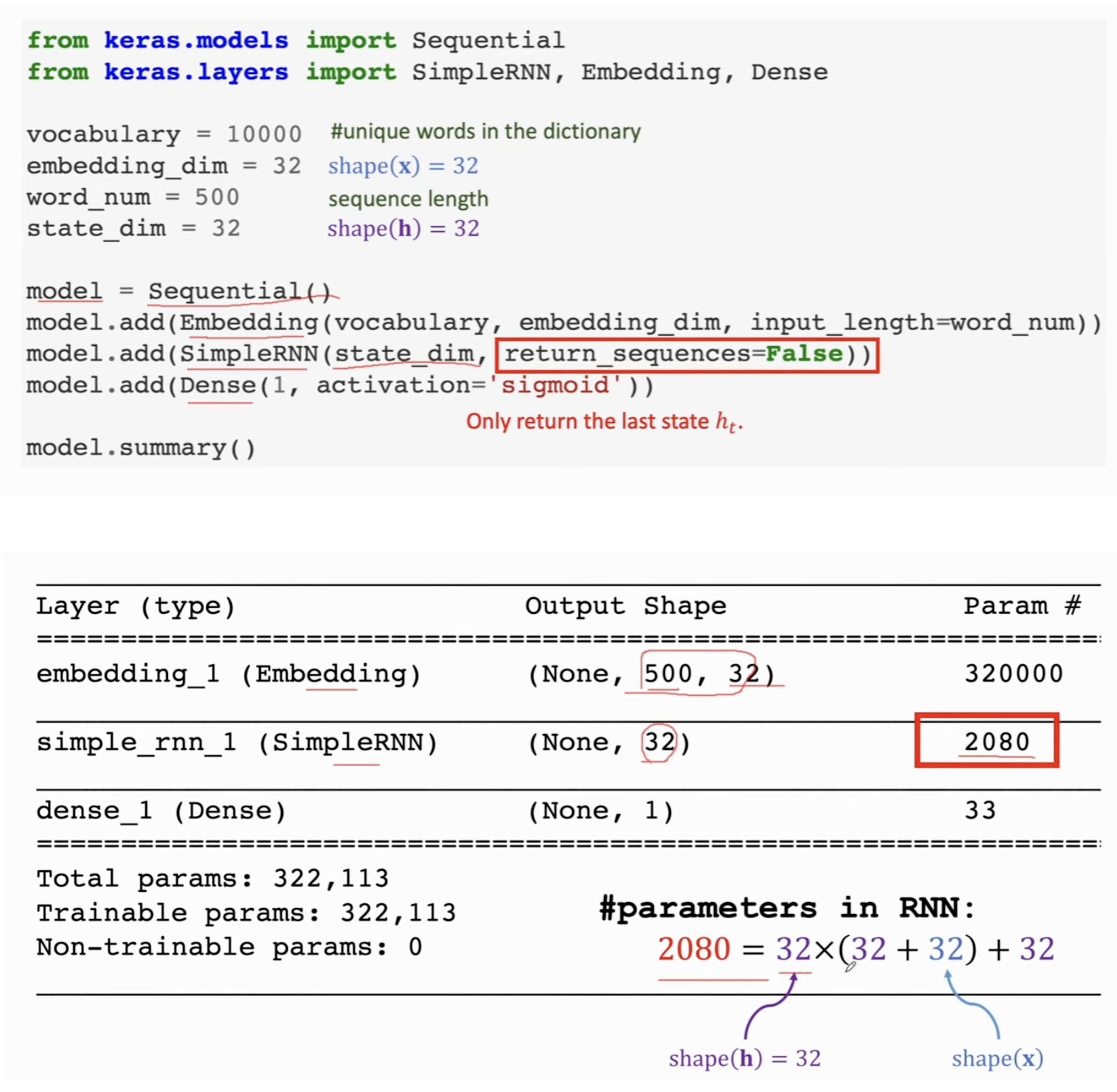

参考上图,\(\mathbf{A}\) 的行数和状态向量的维度是一样的,而列数等于状态向量和embedding向量concat后的向量长度。因此\(\mathbf{A}\) 参数量 = shape (h) \(\times\) [shape(h) + shape(x)]

由于状态向量总是积累了其在之前文本的所有信息,因此我们只需要用最后一个Token的状态向量(相当于一个特征),把它丢入分类器,做sigmoid,也就会输出一个分类的结果了。

比如下图我们就以文本长度500,embedding=32进行对齐,状态向量维度32,每次仅保留最后一个Token的状态向量。此时需要2080个参数(考虑到最后的全连接层)。

存在的问题⚓︎

非常擅长短期预测 (Short Term Prediction),但是对于很多Token前的,遗忘很严重。如果步长很长,那么它很容易遗忘先前的信息。

提升RNN的若干技巧⚓︎

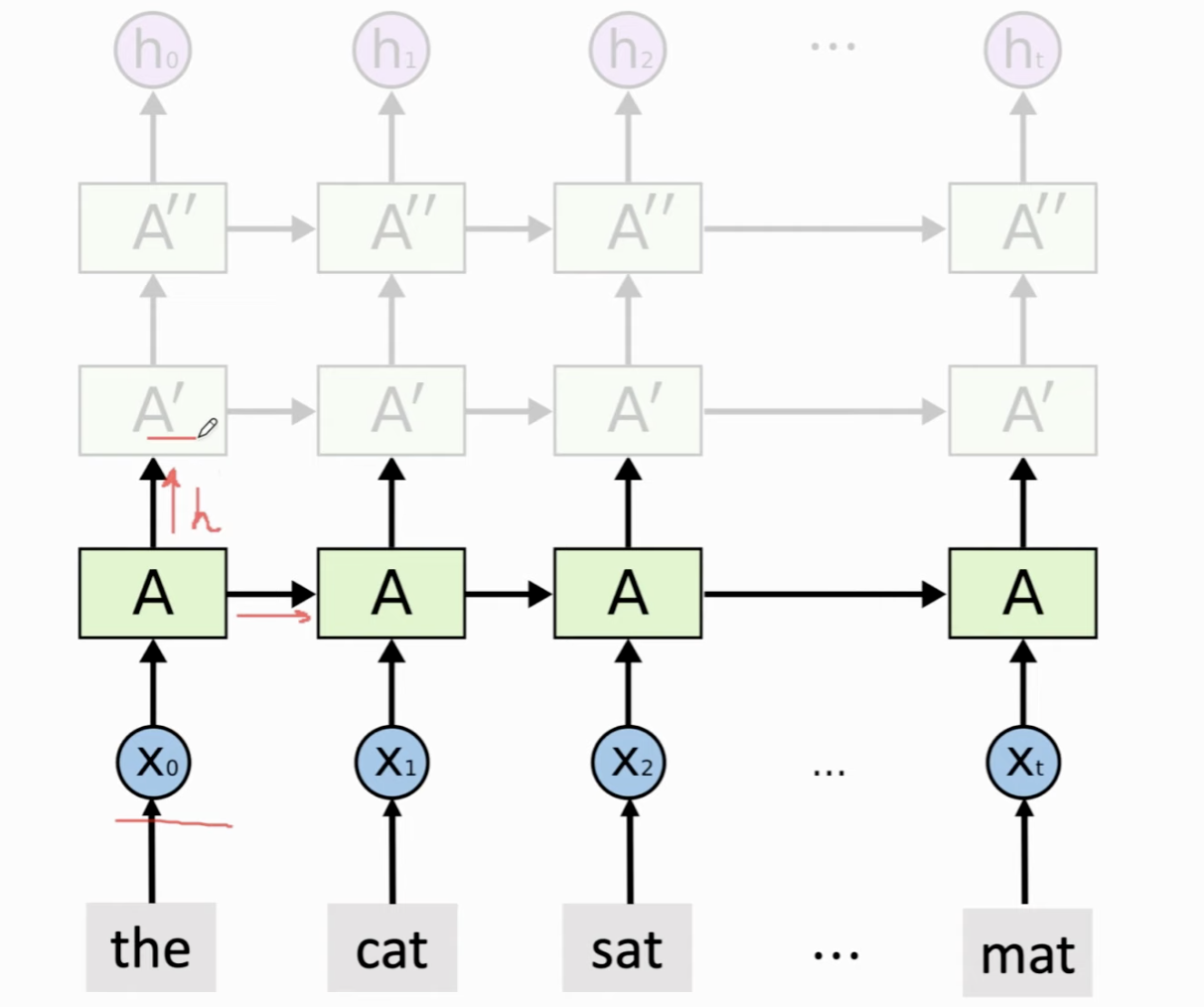

多层RNN (Stacked RNN)⚓︎

类似于深度卷积神经网络。原先的RNN,每一个输入的状态向量都直接作为输出以及下一个状态向量,而我们可以在此基础上再堆叠一个 RNN,这个RNN的输入不再是embedding了,而是前一个RNN的状态向量,这个第二层RNN有自己的模型参数,会更新和输出自己的状态向量 \(h\),而这个状态向量又会作为第三层RNN的输入,以此类推,越来越深。

最上层RNN的状态向量就是最终的输出了,可以用最后一个状态 \(h_t\) 可以视为从最底层的数据提取的特征。

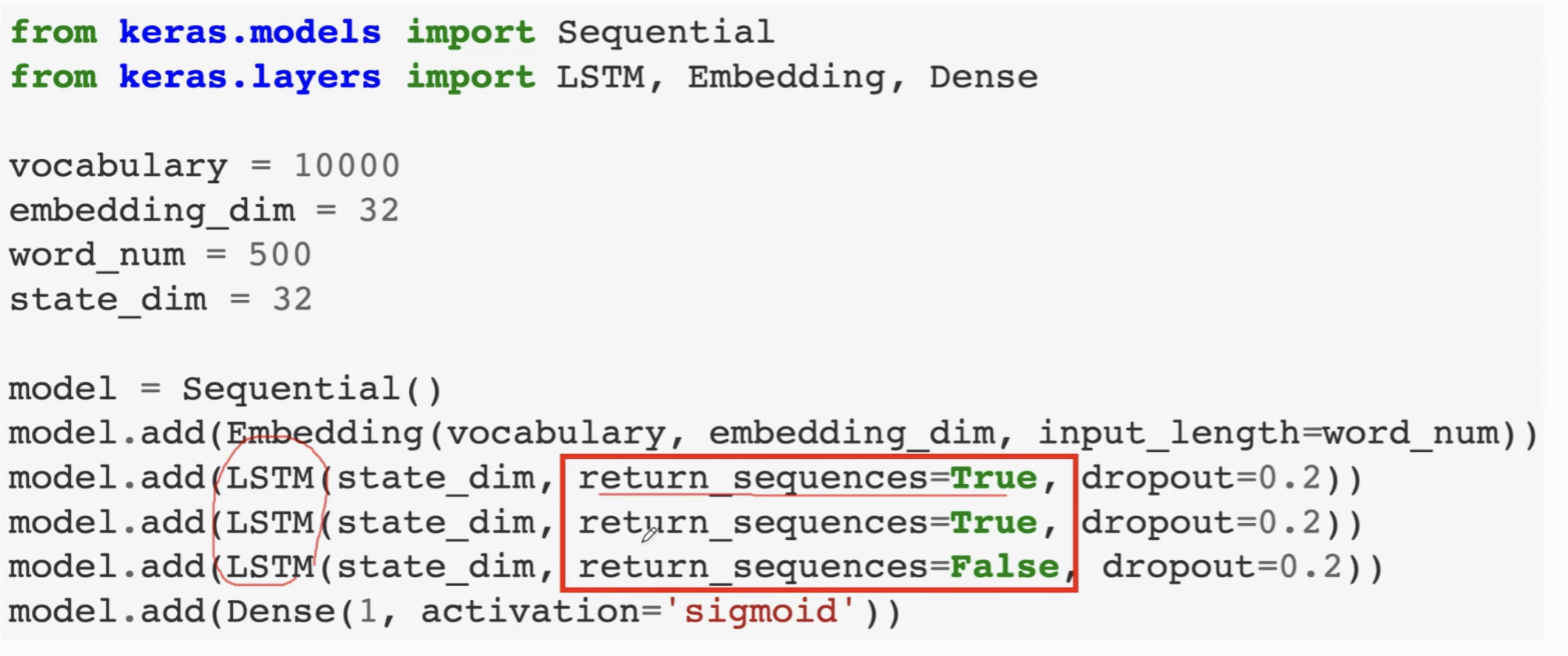

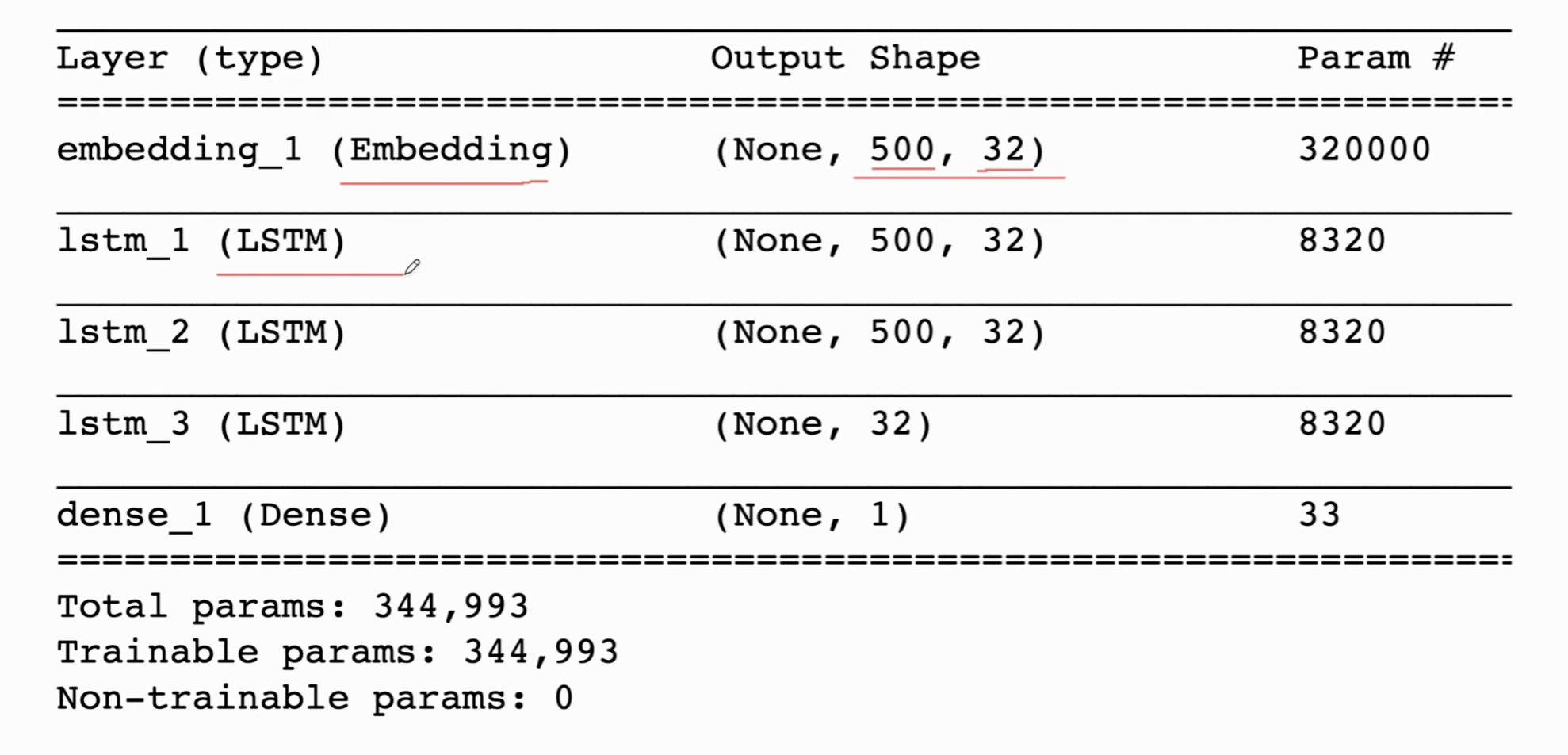

我们可以直接上堆叠一个LSTM,效果是类似的:

实现如下,注意保存 return_sequences。最后将最后一层的状态向量丢入MLP中输出分类结果。

计算参数量的时候,4 * 65 * 32,因为concat后有一个偏移项的参数也不能遗忘。

参数统计如下。注意embedding层的参数量很大(缺少足够的数据把这部分训练好,很容易overfitting),同时,在第一和第二层,我们输出了500(文本长度)个状态向量(大小为32),也就是每个状态向量都被我们输出了。

注意,上图中可以让4个阶段的向量尺寸有所不同,不一定都是相同的。

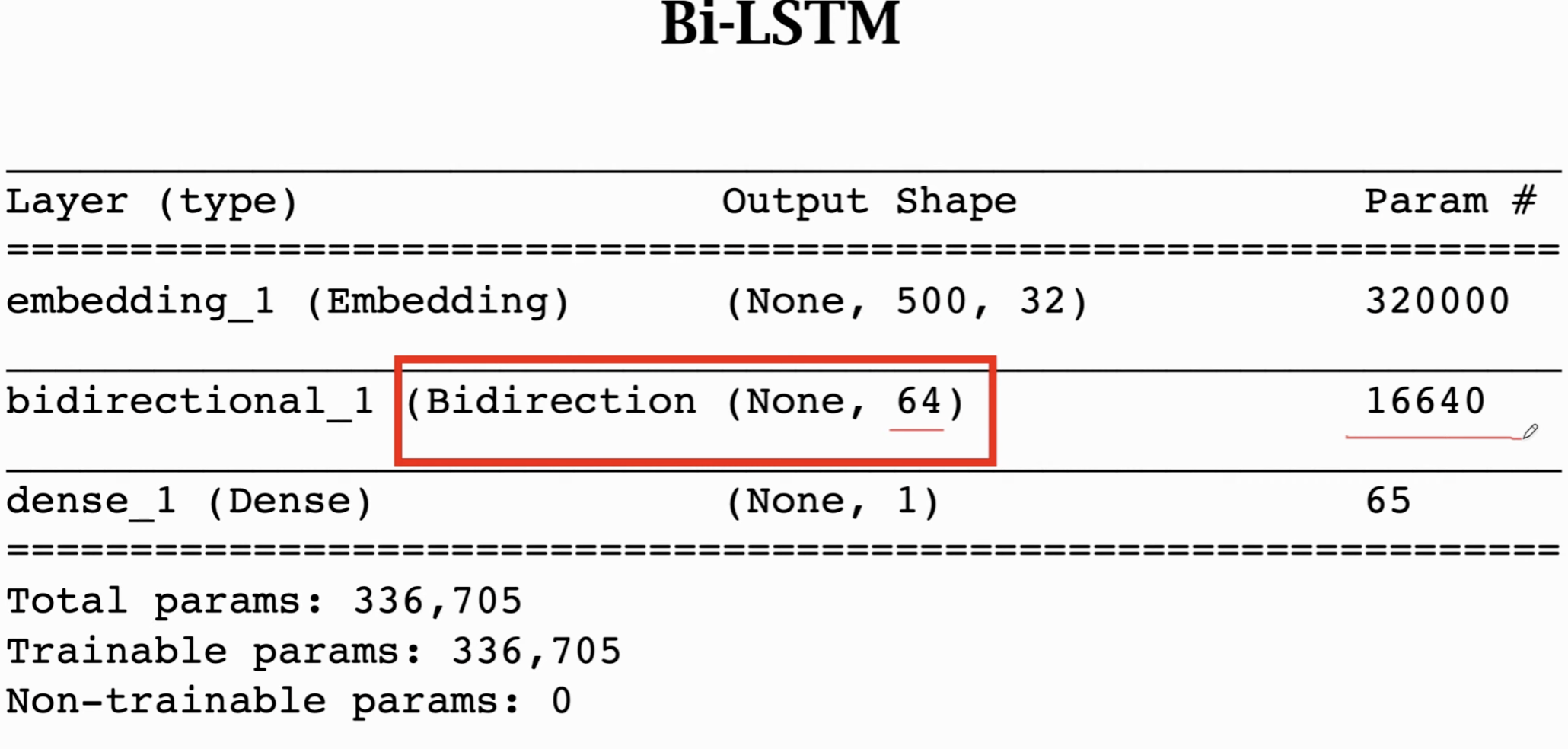

双向 RNN (Bidirectional RNN)⚓︎

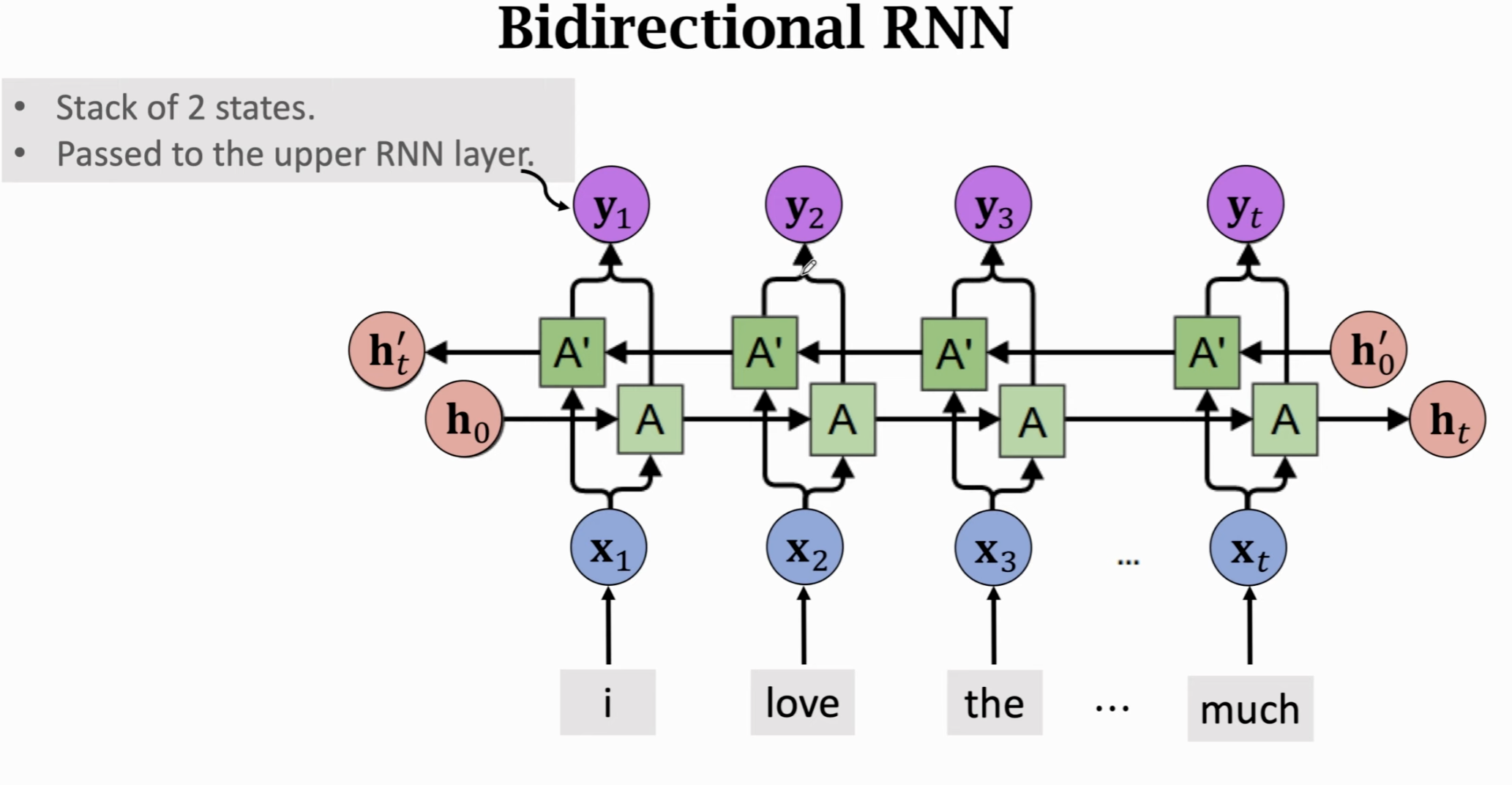

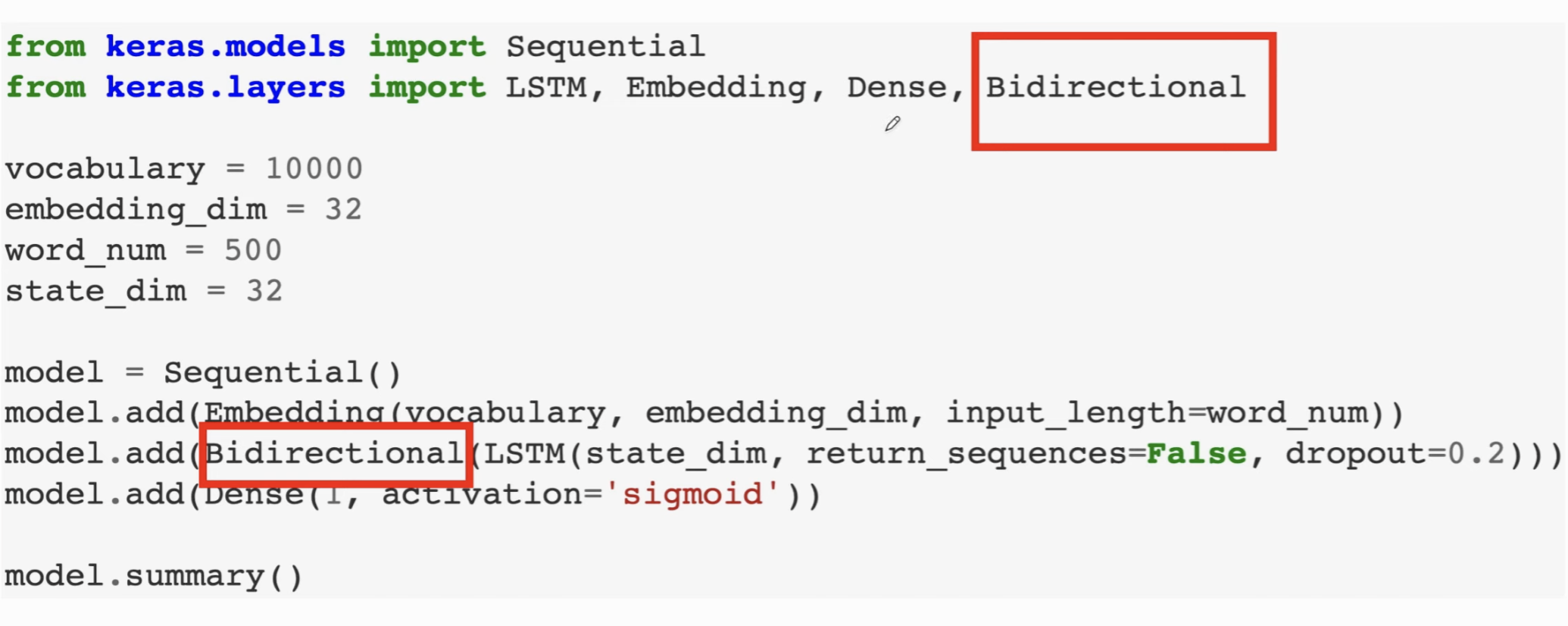

人类有阅读习惯从左向右从上倒下,但是从右往左进行阅读同样可以帮助我们对文本进行分类。对RNN而言,阅读顺序变化并么有太大区别。训练一个从后往前的RNN同样会有很好效果。

一个简单的想法是训练两条RNN,一个从右往左,一个从左往右。两条RNN互相独立==不共享参数,会各自输出对应的状态向量==,两个状态向量 concat 起来就形成了真正的状态向量 \(y_1, y_2, ... , y_t\)。如果有多层RNN,就把输出的 y 作为上层RNN的输入,以此类推。

这个双向RNN的输出,就是把两条RNN分别走到最后输出的向量 \(h^{'}_t, h_t\) 做一个concat,成为这段文本的特征向量。

一般而言,双向RNN效果比单向的要好很多,因为从一个方向阅读容易忘记前面的,现在可以比原先的特征多记住一些信息了(一个记得更靠左边的,一个记得更靠右边的)。

我们可以发现参数量就是单层的2倍。

实际做的时候,两种方法都试试(双向+stack)。

预训练⚓︎

Pretrain。一种非常常用的技巧。在CNN里就有涉及。比如你的训练集不够大,但是参数又很多,于是你可以先在一个更大的数据集上训练一个模型,让神经网络有比较好的初始化参数(尤其是embedding),避免overfitting。

具体做法:

- 找一个更大的数据集(最好是接近原先的任务,比如情感分析);

- 搭建并训练一个大的神经网络;

- 只保留embedding和对应参数,训练上层的参数;embedding这部分的参数固定住不需要训练

这类问题用LSTM效果往往会好一些,应用时候可以多试试不同的结构,比如Stacked Bi-LSTM等。这几个Idea对所有的RNN都适用。而且LSTM能记住更多信息,不容易遗忘

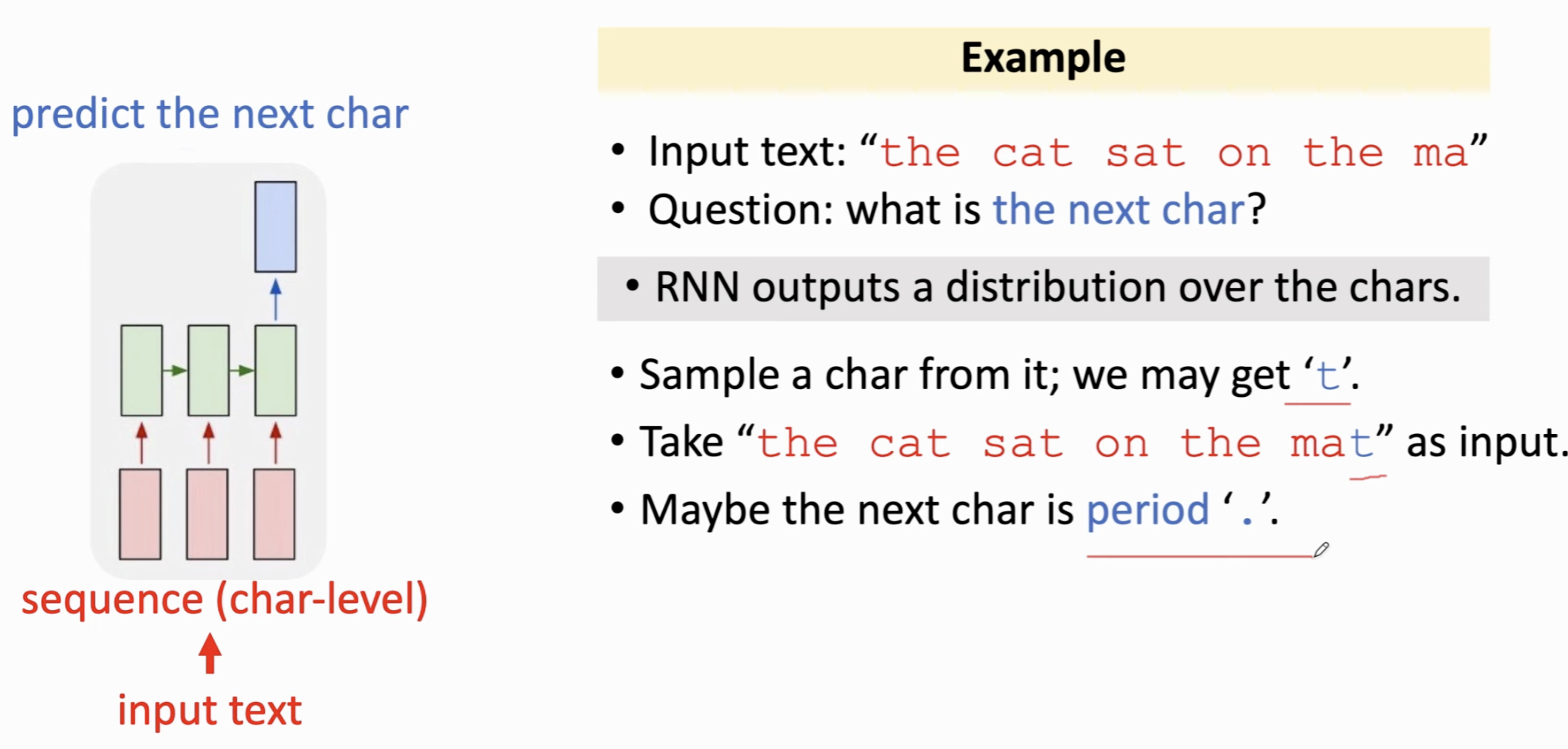

自动文本生成⚓︎

输入半句话,要求预测下一个字符。可以训练神经网络,用one-hot embedding来表示每个字符,在大量文本上以字符维度进行训练。最终输出一个向量(用softmax做概率分布)。就可以拿到概率最大的那个字符。

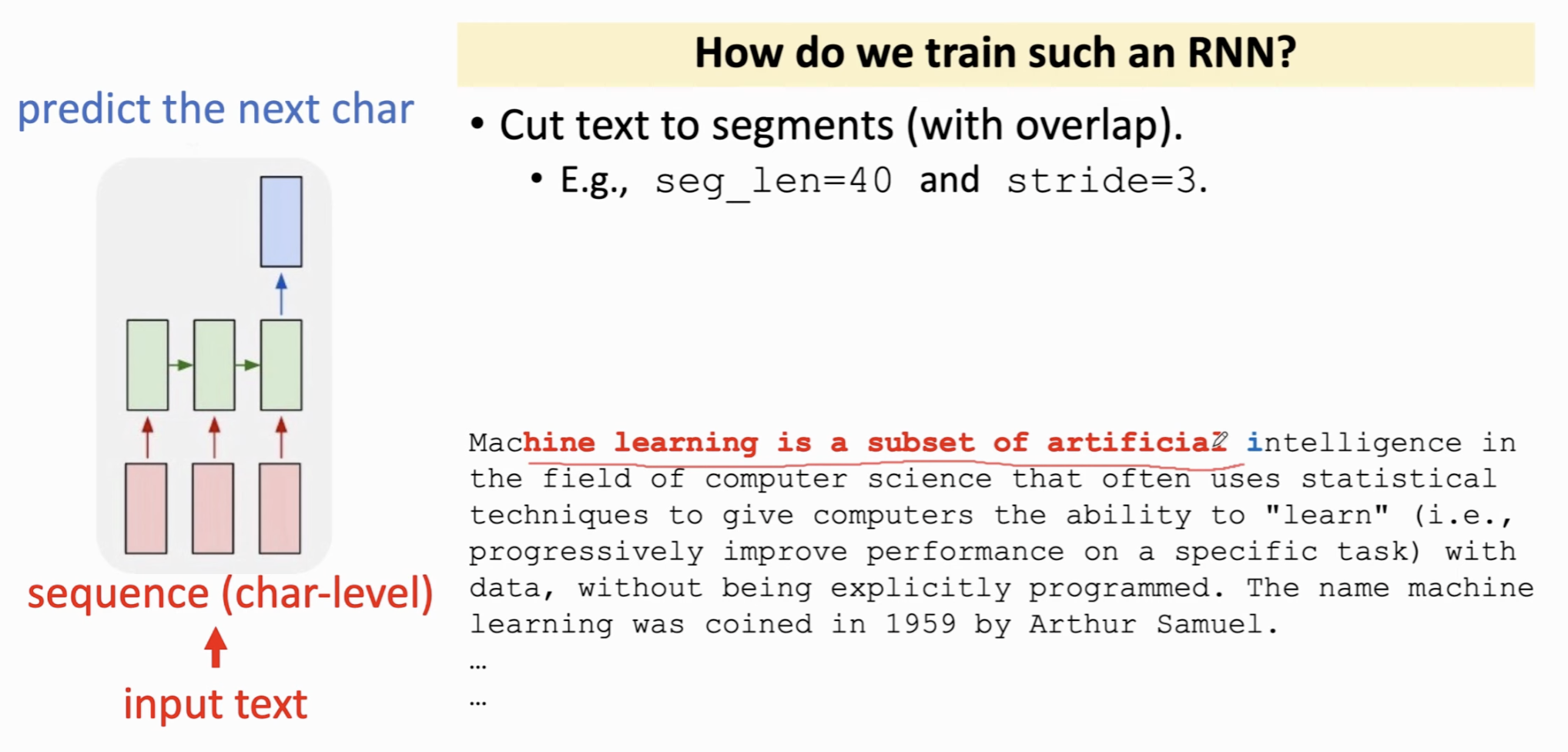

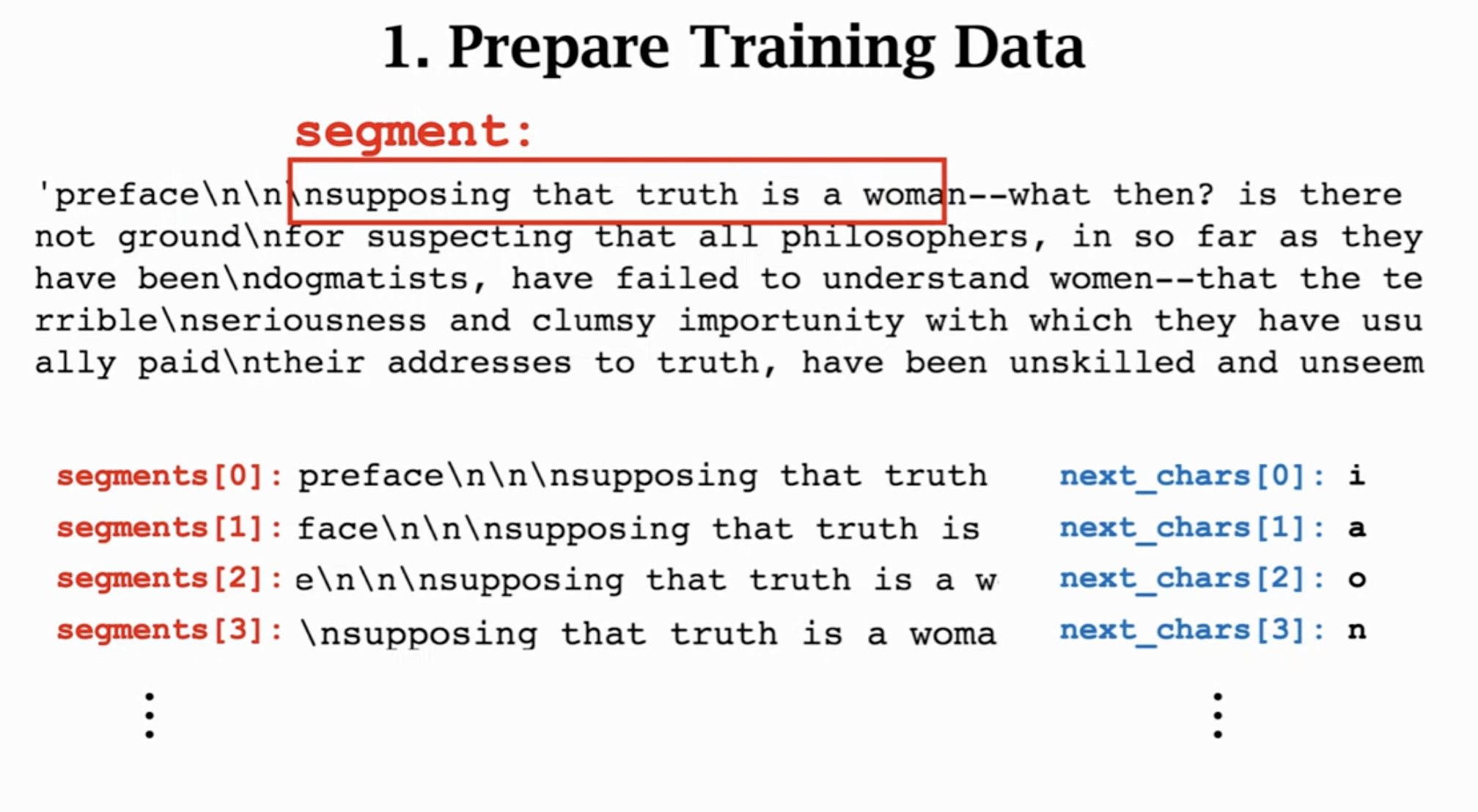

如何训练这个RNN?设置步长stride和每个切片的大小。训练时,需要基于每个切片内的文本,正确给出下一个字符(即为这个字符的概率最大)。此时下一个字符就是label,每个segment就是输入的文本,训练数据就是 (segment, char) 的pair。其实质上就是一个多分类问题(类别数是所有的字符数)。

一些应用:生成名字;这说明文本生成器不是记住数据,而是能够生成新的东西。

SCIGen

简单字符生成器的实现⚓︎

生成字符切片。

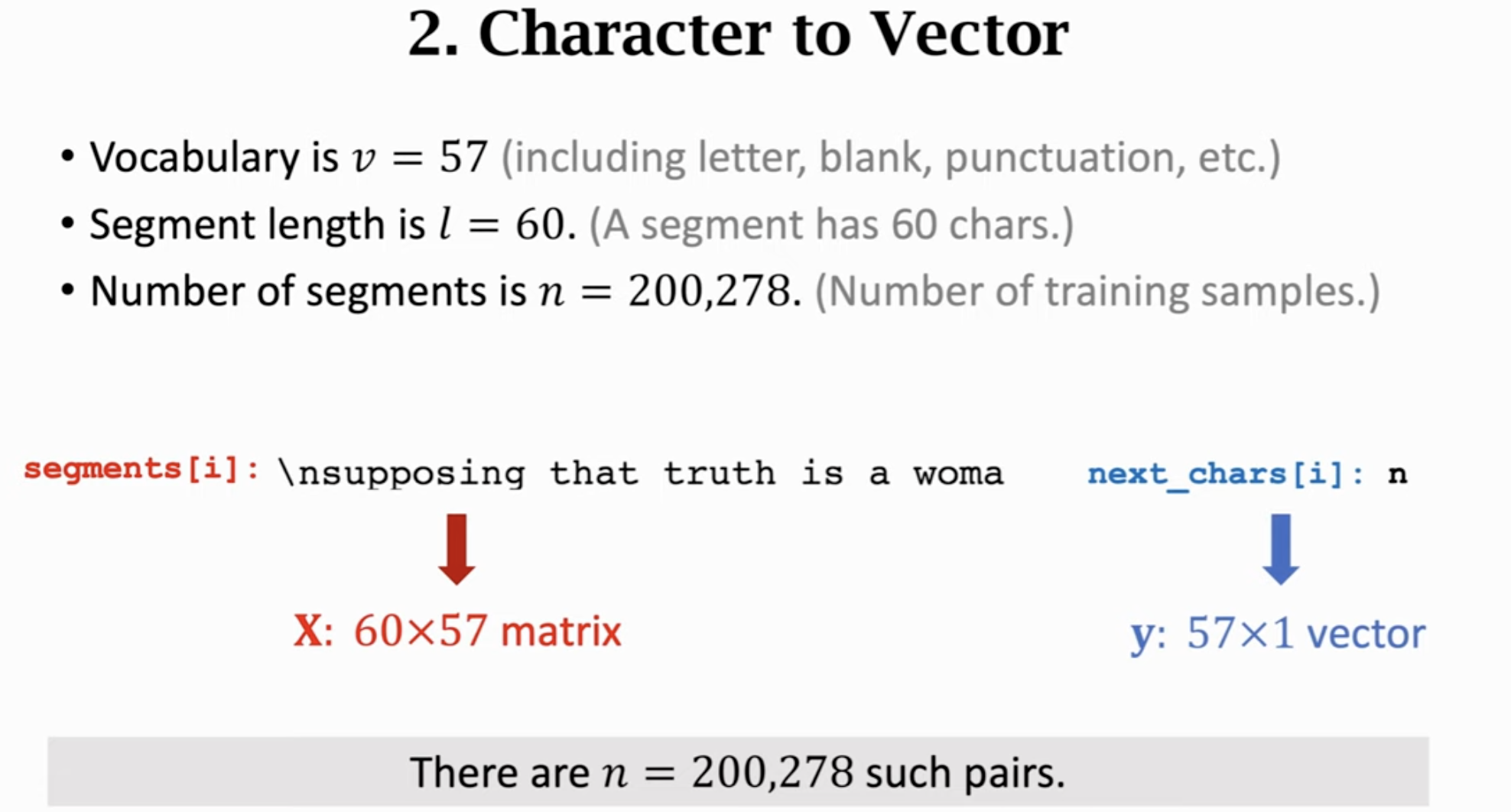

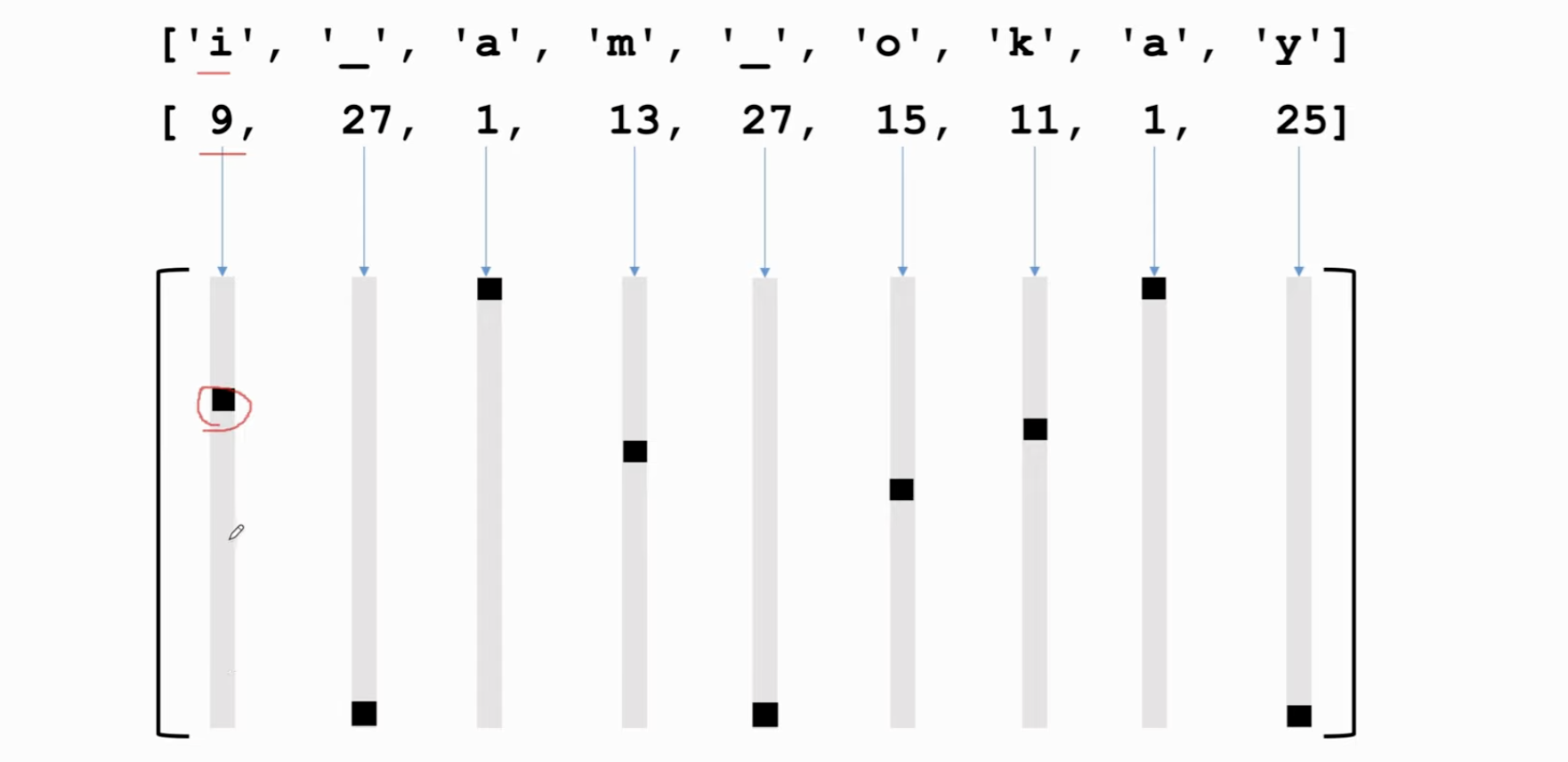

由于我们是字符生成,因此总共可能也就几十个字符,不需要做低维的embedding了,直接用one-hot embedding即可。

现在假设每个片段有60个字符,而我们需要输出的字符总共有57个(字典大小),那么每一segment就是 60 * 57 的矩阵。需要进行一个有 57 分类的多分类预测。

具体细节:

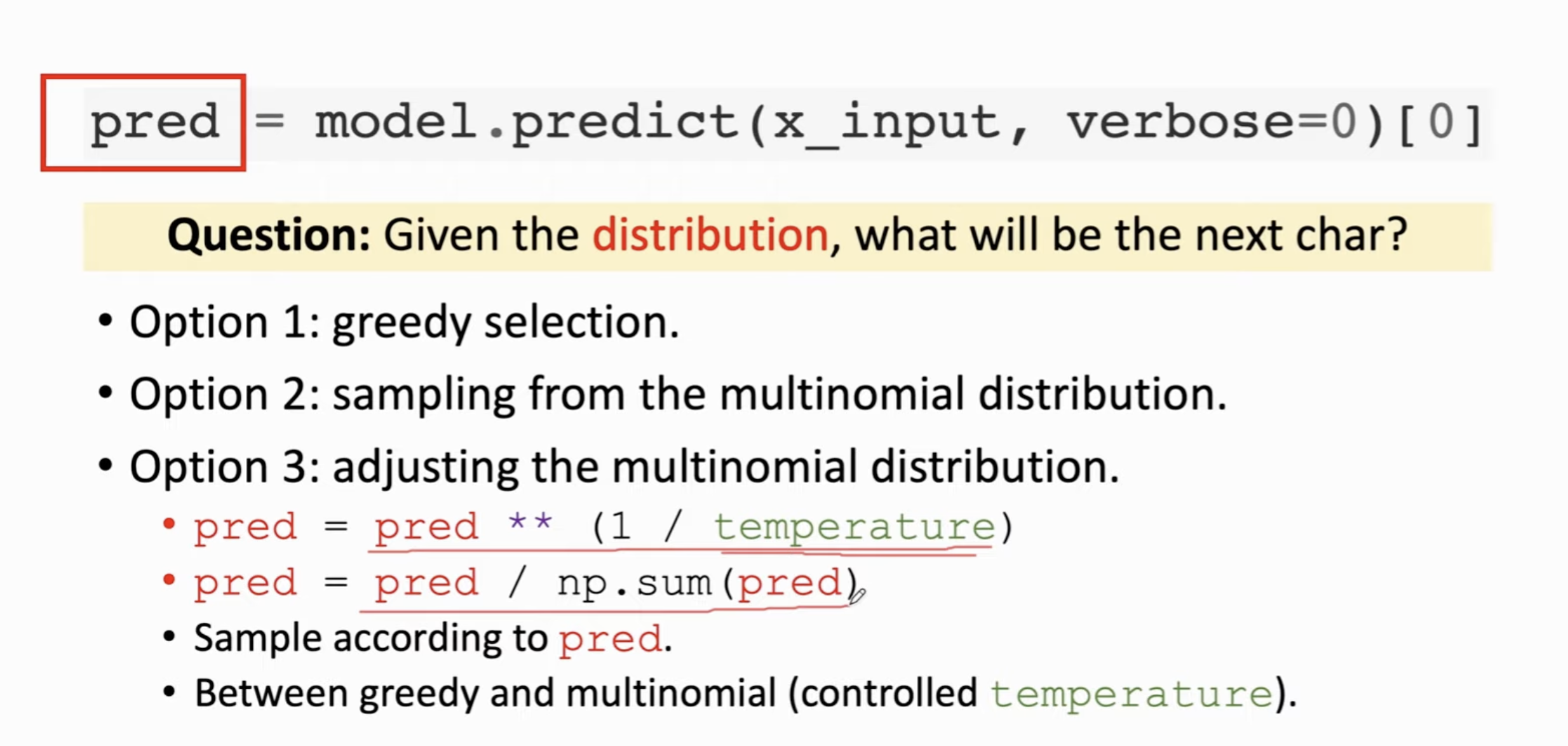

输出了每个字符的分布之后,如何选择下一个字符呢?

- greedy selection,每次都选择概率最高的那个 (选择不够多)

- 从多项式分布 (multinomial distribution)中随机抽取;

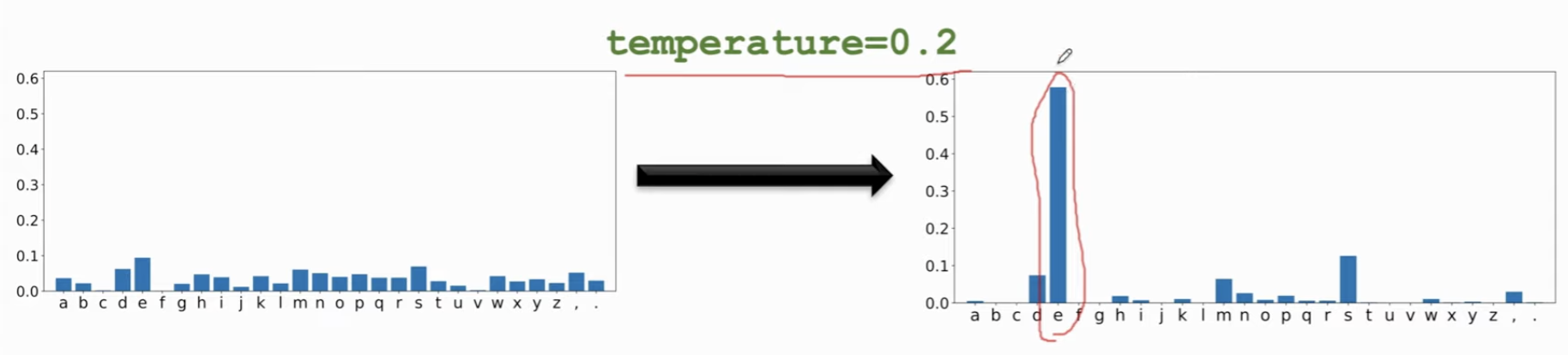

- 介于前两种之间,有一定随机性,但是不会太大,用temperature (在 0,1之间,对概率值做幂变换,调整概率值,使得大的更大,小的更小)然后再归一化

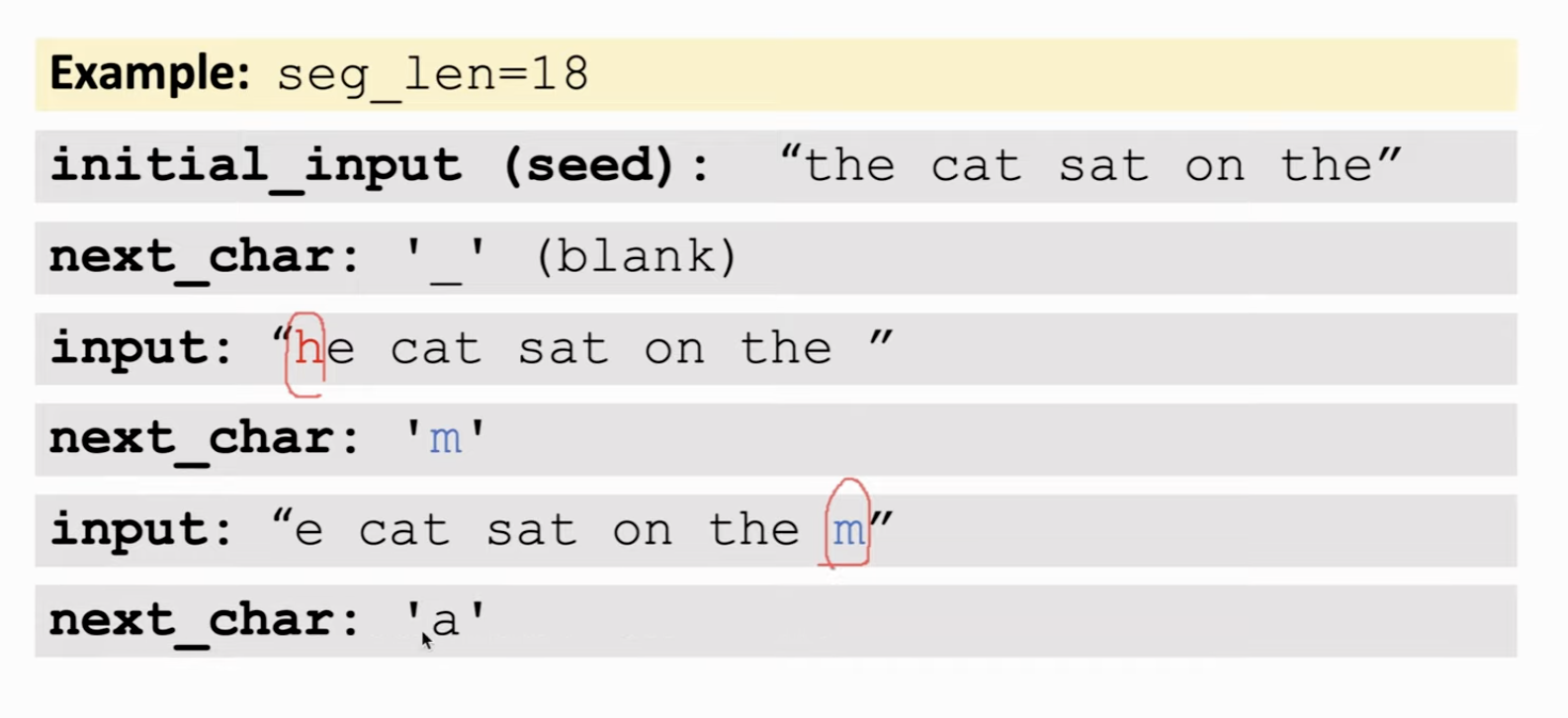

s既然是文本生成器,必须要先给他说些什么,开个头。让他接着生成。假设固定一个片段长度为 18 字符(Token)。最初的片段称为seed。这个18字符的片段做one-hot embedding,形成矩阵,把这个矩阵输入神经网络,抽样,生成下一个字符;生成之后,把新的字符加入片段,同时删除最开始的第一个字符,这样保证新的片段依然是 18 字符 (token)长的。

想要生成文本,首先需要训练一个RNN。

- 划分片段成 (seg, next_chair) 的二元组;

- embedding (one-hot/embedding),此时 char = \(v \times 1\), seg = \(v \times l\), l 为 seg 长度

- 训练神经网络 (matrix - LSTM - Dense - vector)

Seq2Seq 模型(机器翻译)⚓︎

机器翻译是一个多对多的问题,英文长度 > 1,要翻译的语言的长度 > 1,输入输出长度不固定。

Tokenization & Build dictionary⚓︎

要准备两套字典,一套是被翻译的语言,一套是要翻译语言的。又分为 word-level 和char-level,一般是 word-level,把一句话分成很多的单词构成 token。

需要两套词典的原因:

语言有不同的字符表,尤其是word-level tokenization。

One-hot encoding⚓︎

以 char-level 的模型为例,一句话的每个字符都可以被映射到原先字典里的一个数字。这样,每句话就可以用一个矩阵来表示。这个矩阵就是 RNN 的输入。

其实你用词向量在word level进行操作,效果和这个差不多,只不过不是 one-hot的了,而是一个定长向量;

Train seq2seq⚓︎

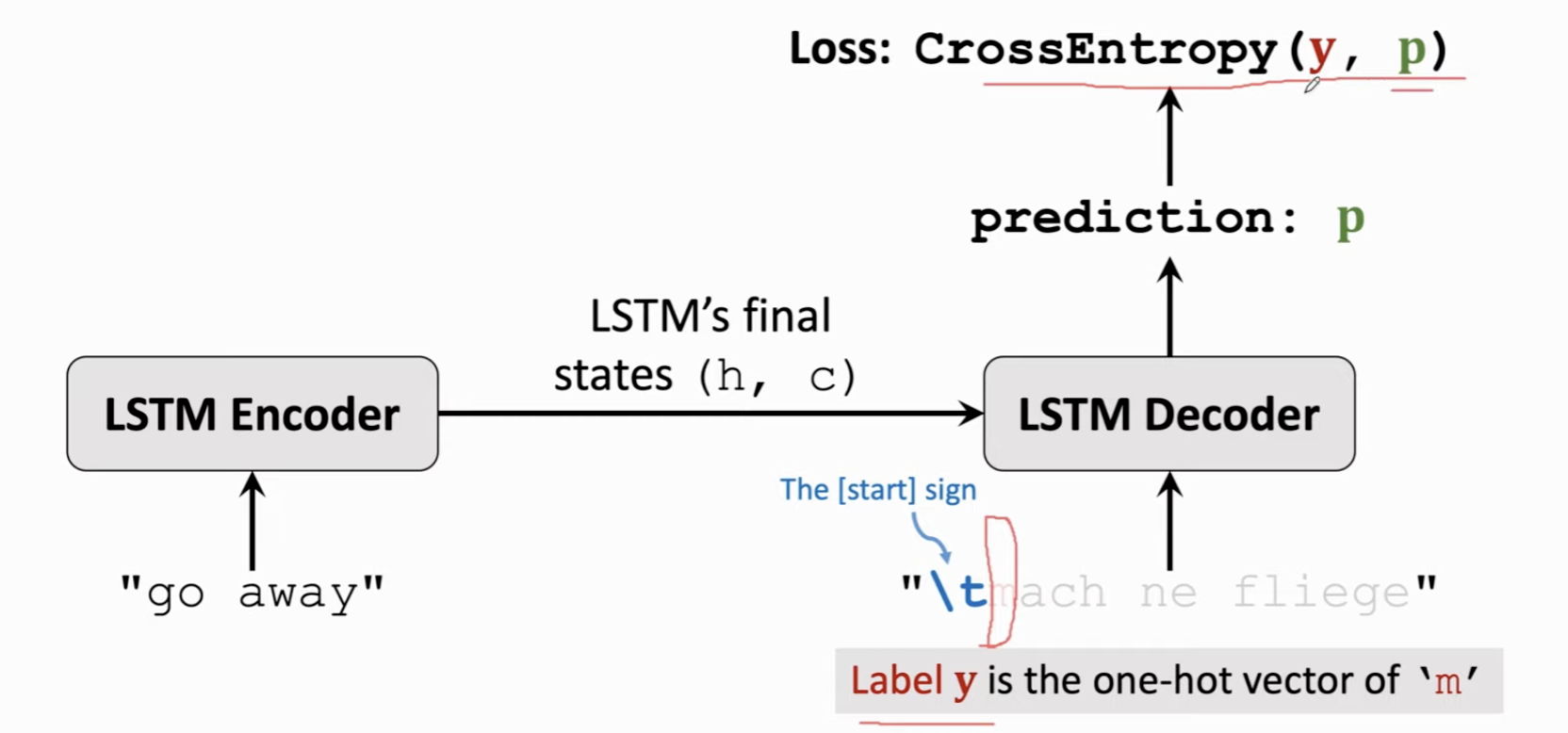

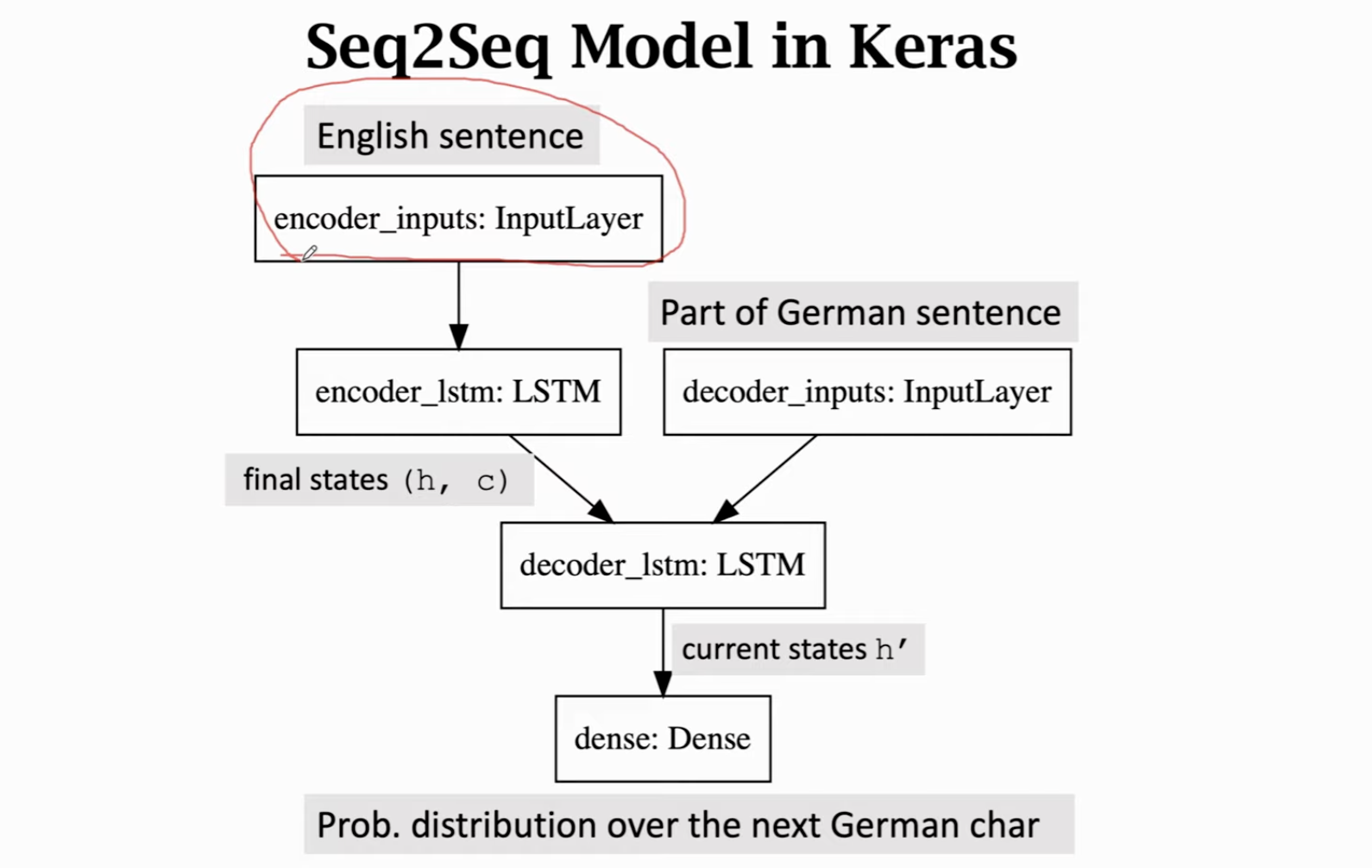

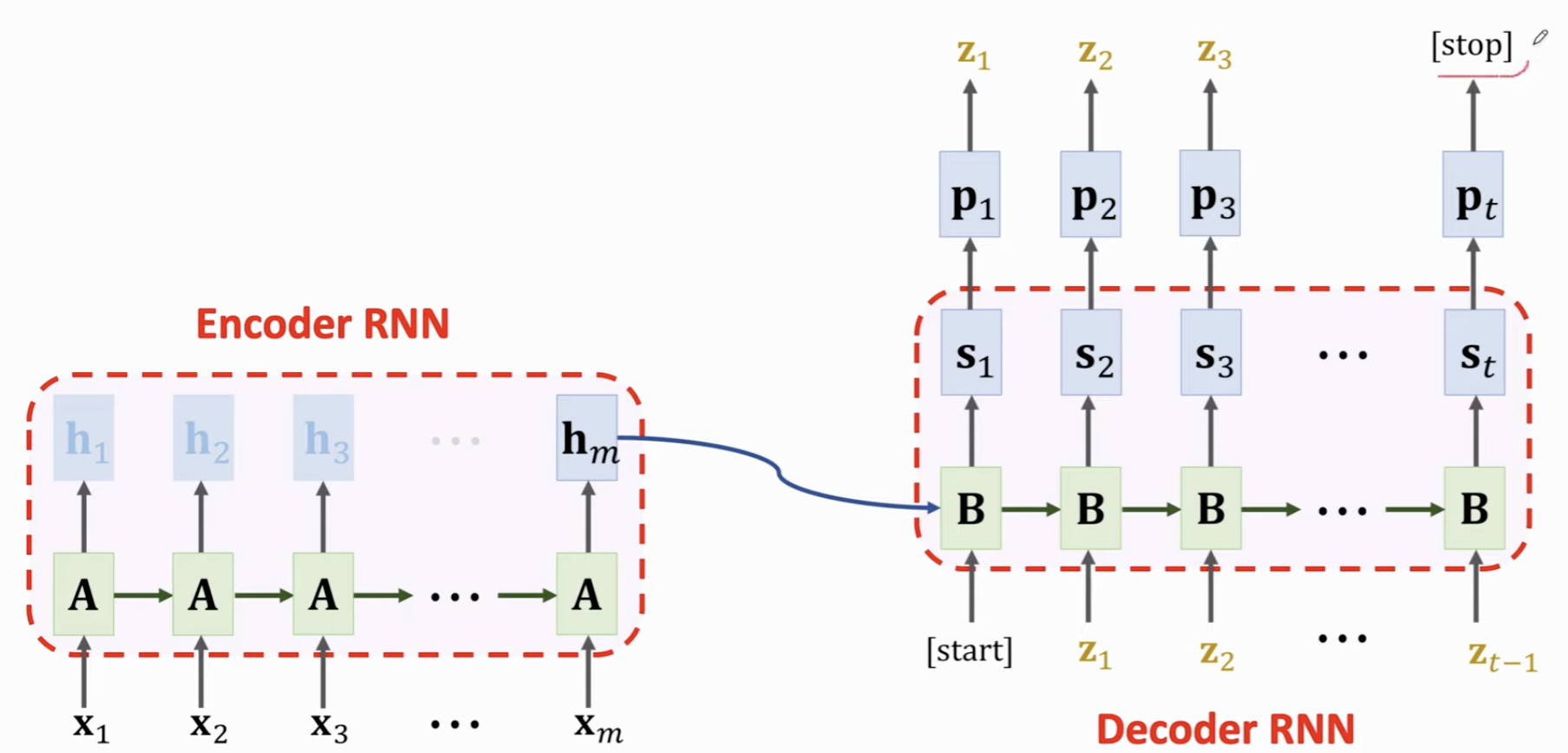

由一个 Encoder 和一个 Decoder 组成。

Encoder 是一个 LSTM 或者其他 RNN,用于从输入的句子中提取特征,其最后一个状态,就是从输入状态提供的特征,包含这句话的信息,其余的状态没有用。

如果你的 Encoder 是一个 LSTM,那么输出的就是最后一个Token时候的状态向量和传送带 。

在 Decoder 层(也就是翻译成的语言),首先你需要保证这个字典里有起始符。此时我们给它的单词就是这个起始符。Decoder 会输出一个概率分布 \(p\)。

我们知道这句话正确的下一个字符是 m,所以,我们的损失函数就是代表 m 的那个 one-hot 向量 y 和我们输出概率分布的交叉熵。

通过损失函数反向传播计算梯度,一直传输(decoder-encoder),从而更新模型参数,让模型参数进行调整。

然后的输入是两个字符,我们要做的是预测更下一个字符,同上所述找 one-hot,计算损失函数,反向传播,以此类推,不断重复,直到这句话的最后一个字符(停止符),我们会把整个被翻译好的句子输入,希望模型能输出停止符。

上述这个过程是对一个 英语-德语 二元组进行计算的结果,事实上你的数据集里有非常多的这种二元组,你需要把这些数据丢进来进行训练。你训练的过程实际上就是调整这些参数矩阵,使得输入一个英文句子后,输出的翻译句子与实际正确翻译的句子的差距(交叉熵)尽可能小。

总结⚓︎

Seq2Seq做机器翻译,输入句子的时候,Encoder会在每输入一个词的时候更新状态,把输入信息记录在Encoder状态里,最后一个状态就是提取的特征。最后一个状态作为 Decoder 的初始状态传递给 Decoder,此时 Decoder 就类似一个文本生成器,基于这个 Encoder 开的头,开始继续向下生成就可。

这里的\(A\) 是 RNN Encoder 的参数矩阵; \(B\) 是 Decoder 的 参数矩阵,\(s_1\) 就是基于输入生成的状态向量,这个向量输入全连接层输出预测概率 \(p_1\),对概率分布做抽样,得到下一个 Token \(z_1\),这个 Token 当作下一个时刻的输入,继续在 Decoder RNN 中生成状态向量 \(s_2\),按照类似步骤,生成再下一个时刻的 Token \(z_2\) ...

Attention 注意力机制⚓︎

Seq2Seq 模型有一个显而易见的缺陷:无法保证长序列的记忆。 Attention 则可以很好地弥补这个问题。

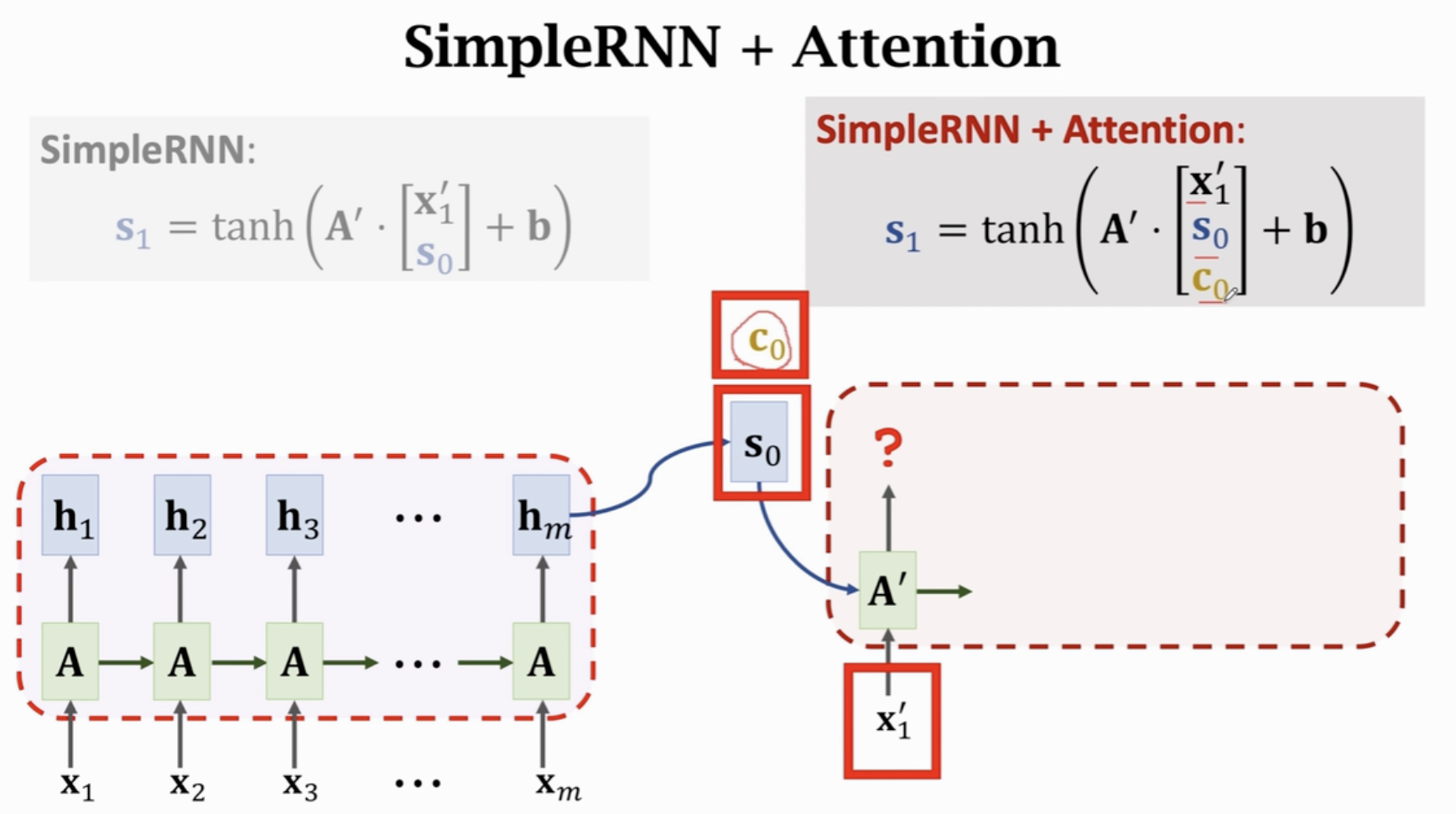

Attention + Simple RNN⚓︎

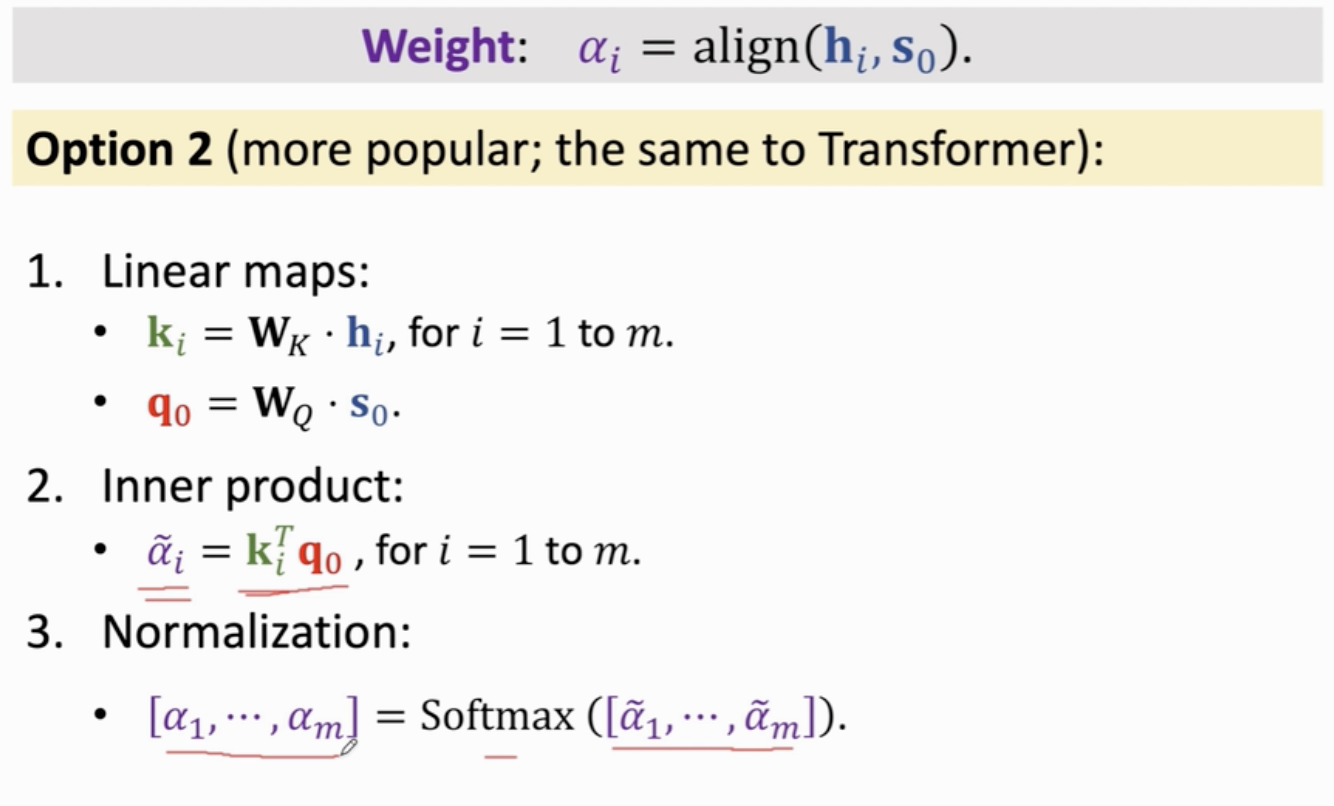

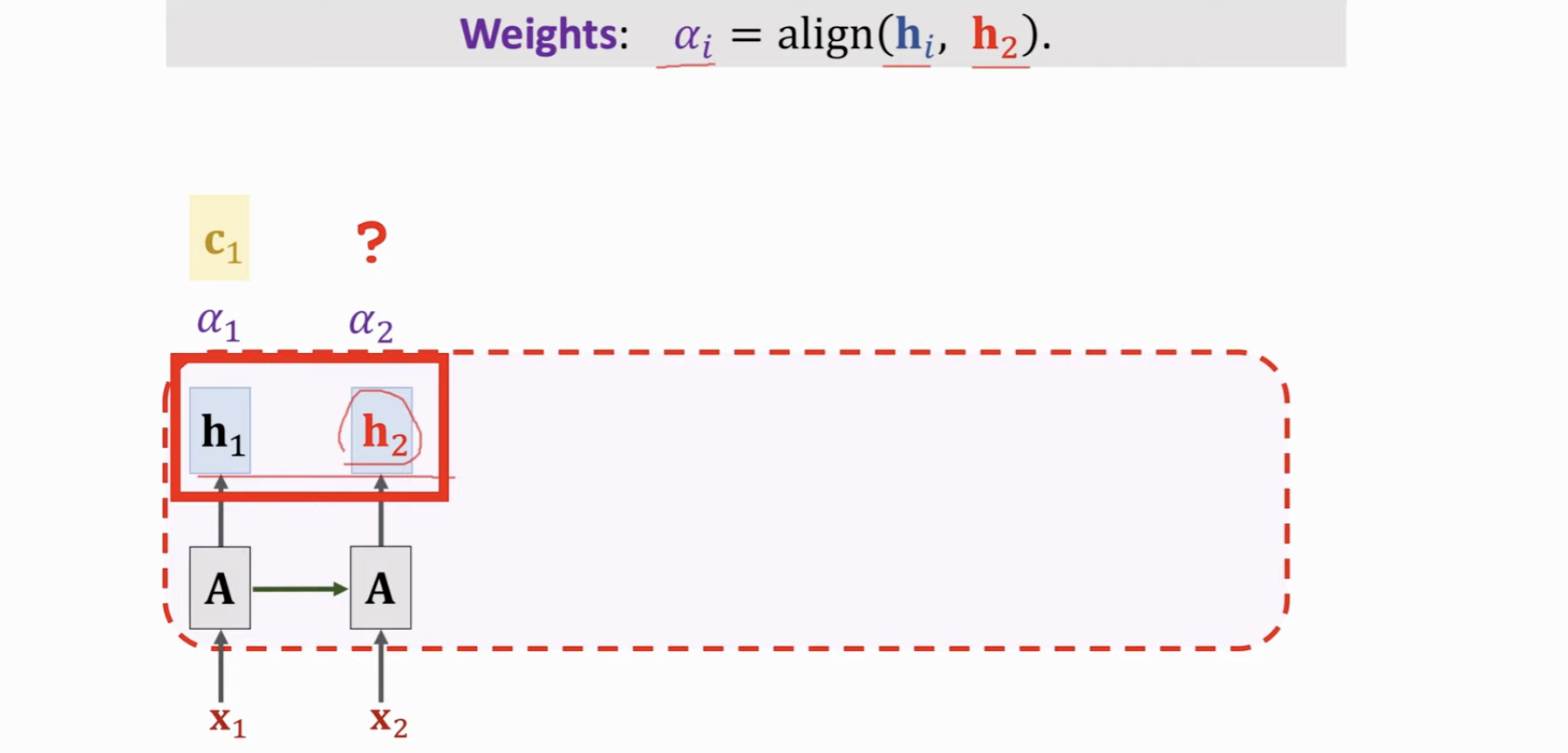

在原先的Encoder-Decoder的流程里,总是会丢弃掉Encoder中生成的所有中间状态,而我们现在希望,Decoder 和 Attention同时开始工作,每次Decoder的时候,都会扫一遍原先的文本,去看看有没有哪个(些)Token 与当前的输入的这个 Token 的关联度更高 。

这就需要:我们有一种办法来衡量当前这个 Token(向量)和原先那些中间状态(其实就是包含了原先信息的向量)的相似度。

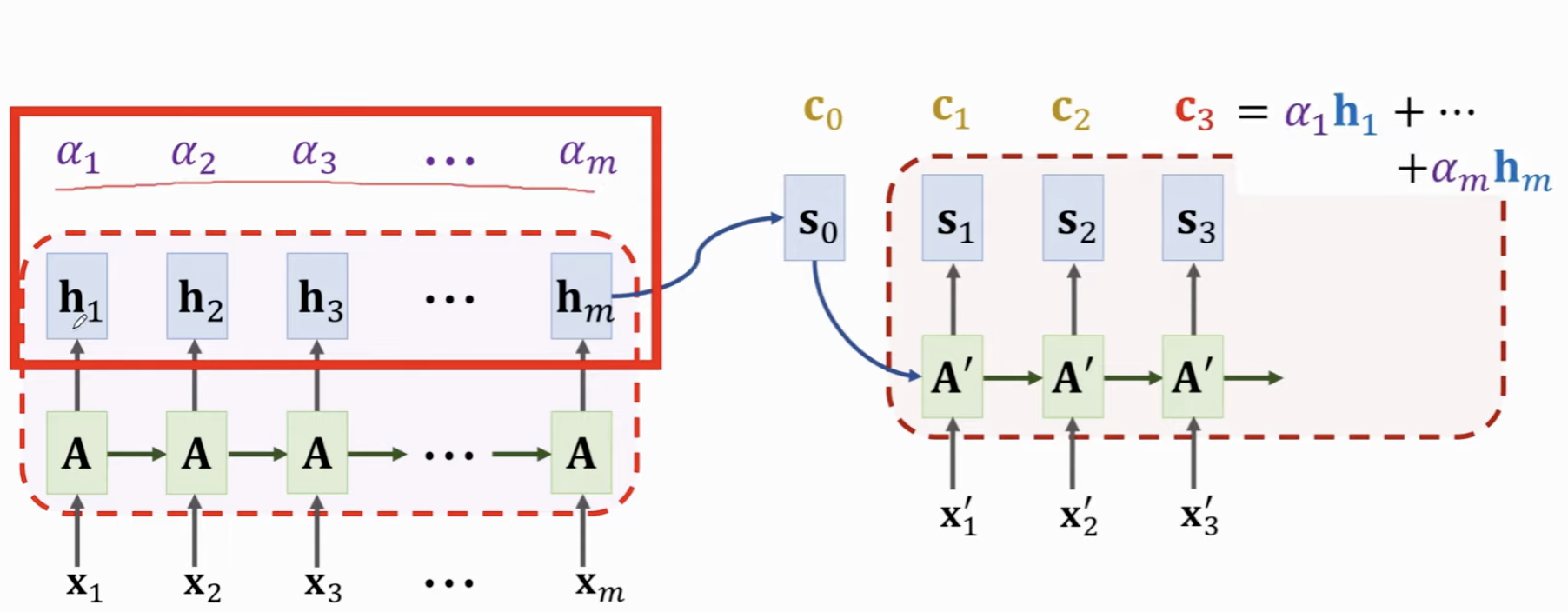

具体做法就是,把每个状态向量用参数矩阵 \(W_k\) 映射到向量 \(k_i\),每个输入的向量也映射到一个向量 \(q_j\),计算两个向量的内积 \(\tilde{\alpha_i}\),然后对输入的句子里的所有内积取softmax映射到 0~1之间。

得到 m 个向量 \(\tilde{\alpha_i}\) 之后,就可以利用这些向量计算每个原先的Token对应的 状态向量,其合并起来对当前输入的影响,即计算 Context Vector \(c_j = \alpha_1 h_1 + \alpha_2 h_2 + ... + \alpha_m h_m\),这个向量长度和 状态向量 h 是相同的。

这个 \(c\) 向量记录了encoder中所有Token在当前这个输入Token的完整信息,也就是被这个输入“注意”过后的信息。

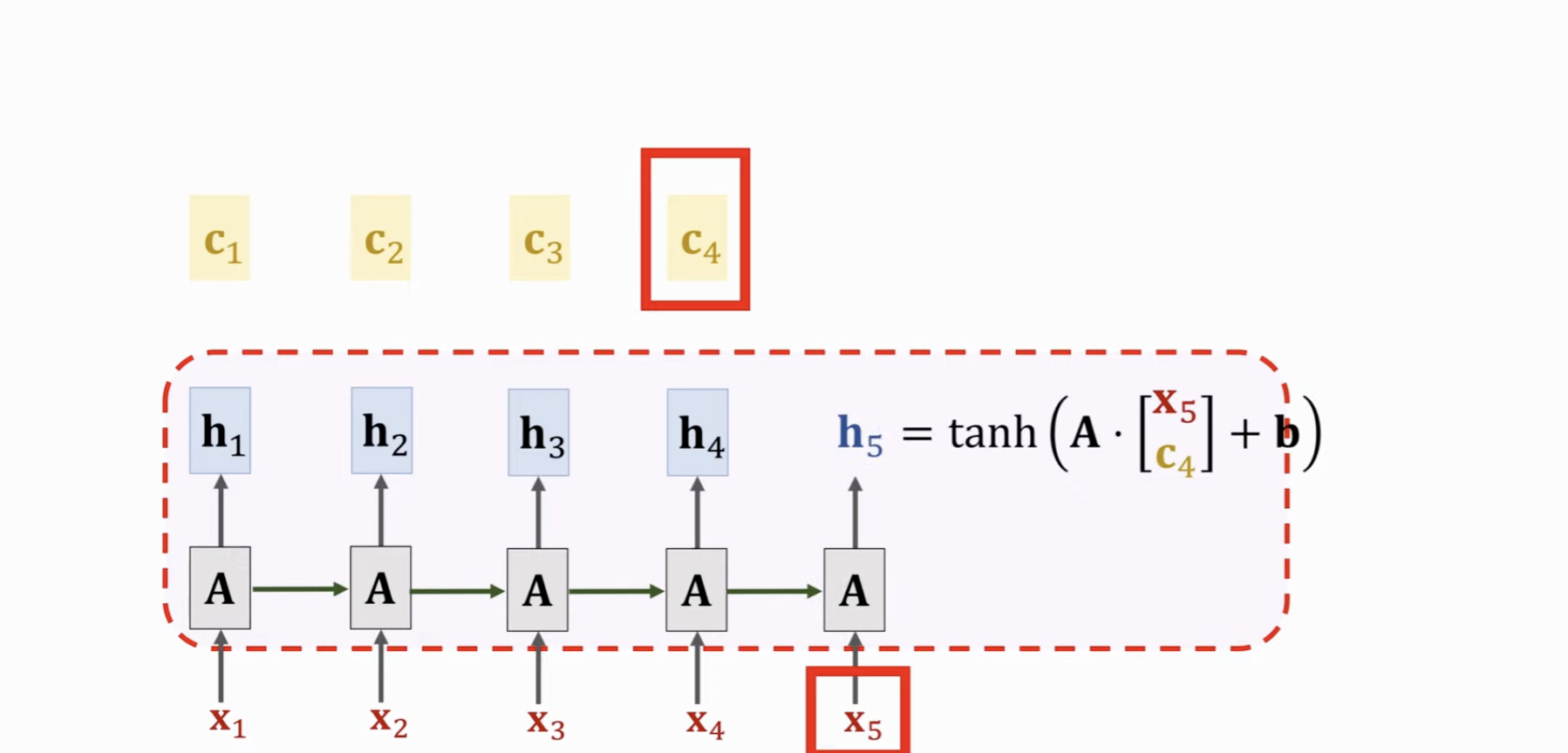

此时,我们需要在输出的 RNN 中,计算当前的状态向量 \(s_j\),此时只需要把原先的最后一个状态向量、Context Vector、当前输入的Token的向量坐concat,然后乘以系数矩阵取tanh,即可得到当前的状态向量了 \(s_j\) 了。

再下一步 \(s_{j+1}\),只需要将 \(s_j\) 作为前一个状态向量,计算它和 Encoder中每一个 Token 的相似度,构成新的 \(\alpha_i\) ,然后与Encoder中的每个状态向量加权,得到新的 Context Vector \(c_{j+1}\),拼起来,然后乘以系数矩阵取tanh,即可得到当前的状态向量了 \(s_{j+1}\) 了。

虽然上一轮计算时候有一系列 \(\alpha\),但是这些 \(\alpha\) 在不同 Decoder 的 Token 下是不同的。

简单来说,要计算 Decoder \(x_4\) 这个 Token 对应的状态向量,需要用到 \(x_4, s_3, c_3\) 这三个部分,分别代表当前 Token 的 Embedding,Decoder 目前最后一个 Token 的状态,以及 Decoder 目前最后一个 Token 在 Encoder 中,经过注意力“注意”后,带有全部 Encoder 信息的 Context Vecotor。

而有了这个 Token 的状态向量后,又可以计算出这个 Token 的 Context Vector,供再后面的使用。

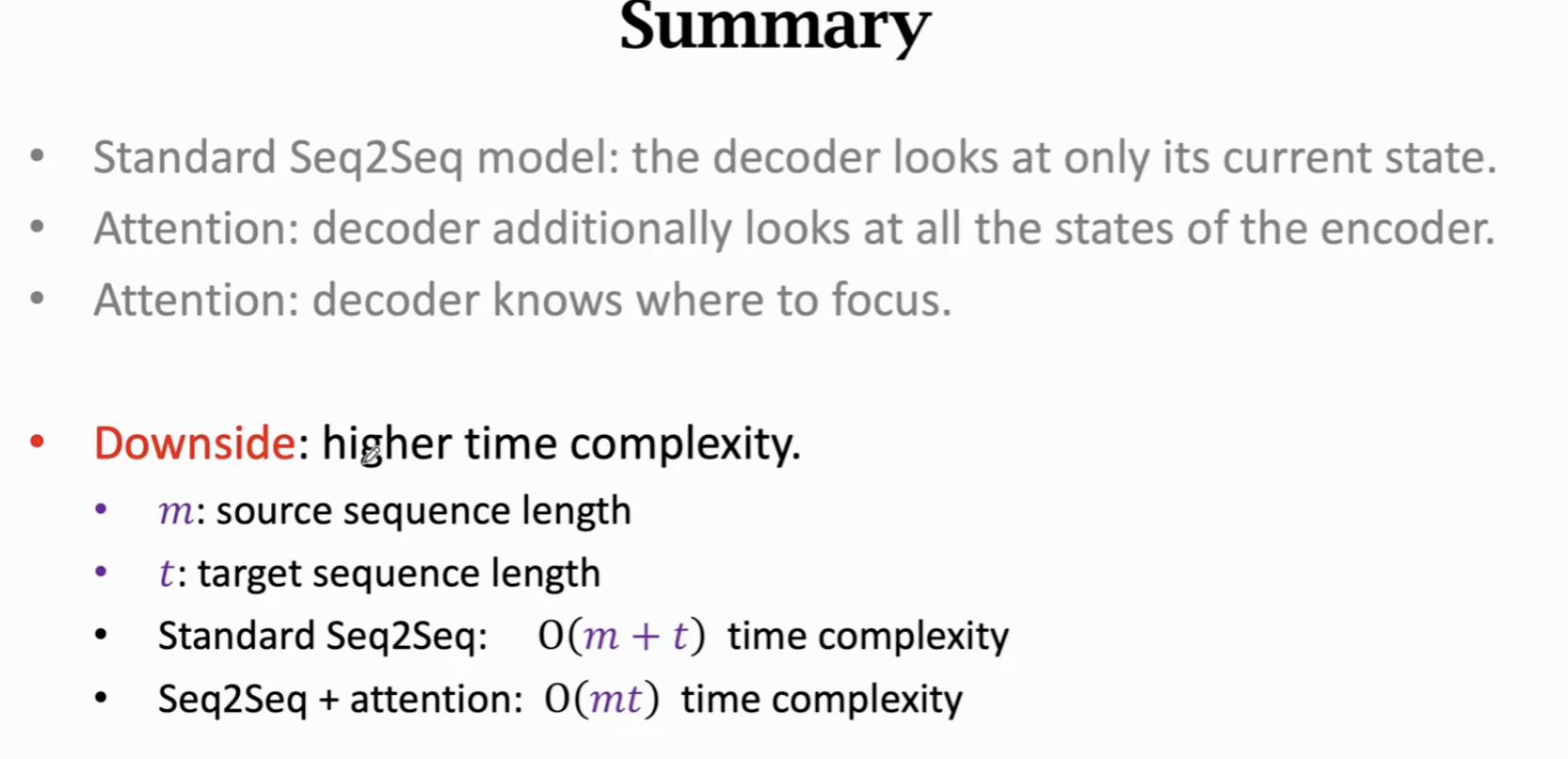

复杂度计算:你可以发现,在每一个 Decoder 的状态下,都需要计算这个状态和 每个 Encoder 状态的 Context Vector,其复杂度 \(O(mt)\)

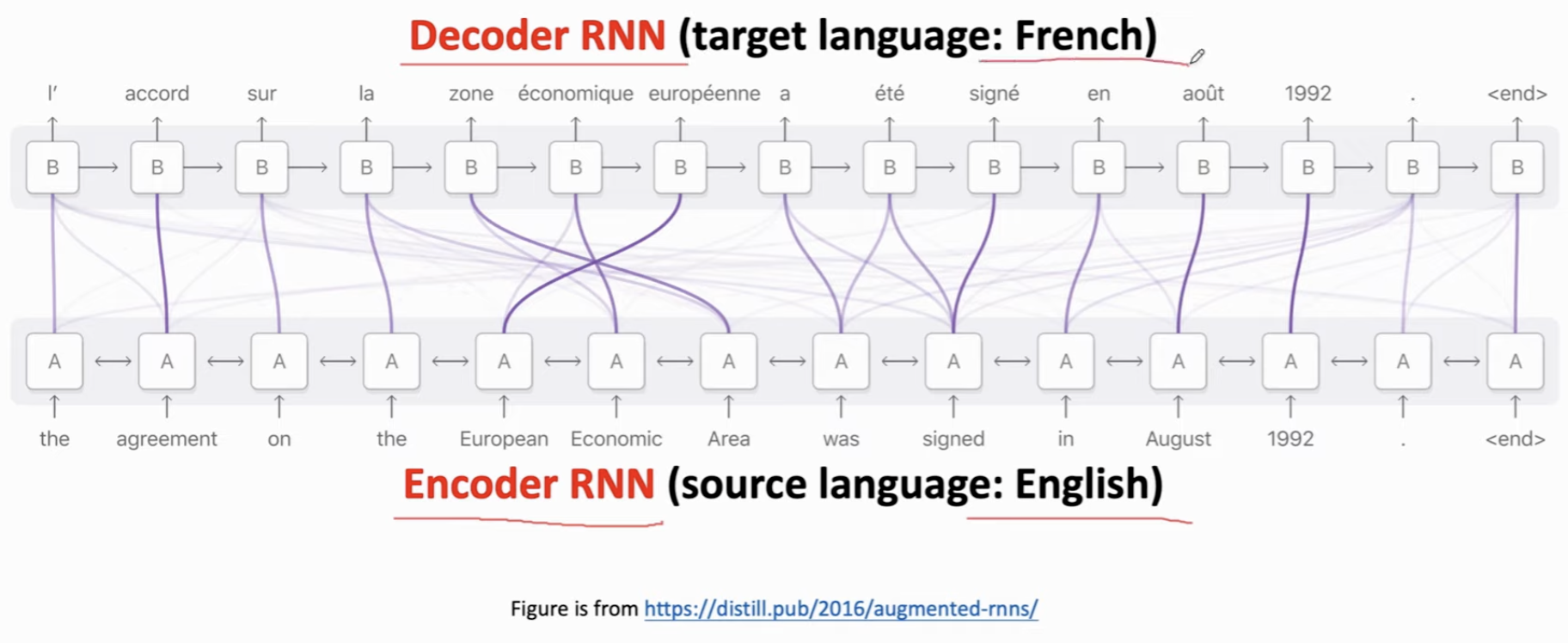

Attention 的可视化,也就是,通过这种 Attention,可以发现某些 Token 之间的相关性(粗表示相关度很高)。

在翻译场景下:Encoder 是英语,Decoder 输出的是法语。每次翻译的时候,遇到一个法语单词,都会看一遍所有的英文单词,看它们和这个法语词的“相关度”,或者重要性。这些权重就告诉了Decoder:你应该看什么地方。

总结:

- 传统的seq2seq只看当前状态;

- Attention可以看到和 Encoder 中所有状态的关联;

- Attention通过关联,可以知道重点在哪里;

- 代价是计算复杂度。

Self-Attention⚓︎

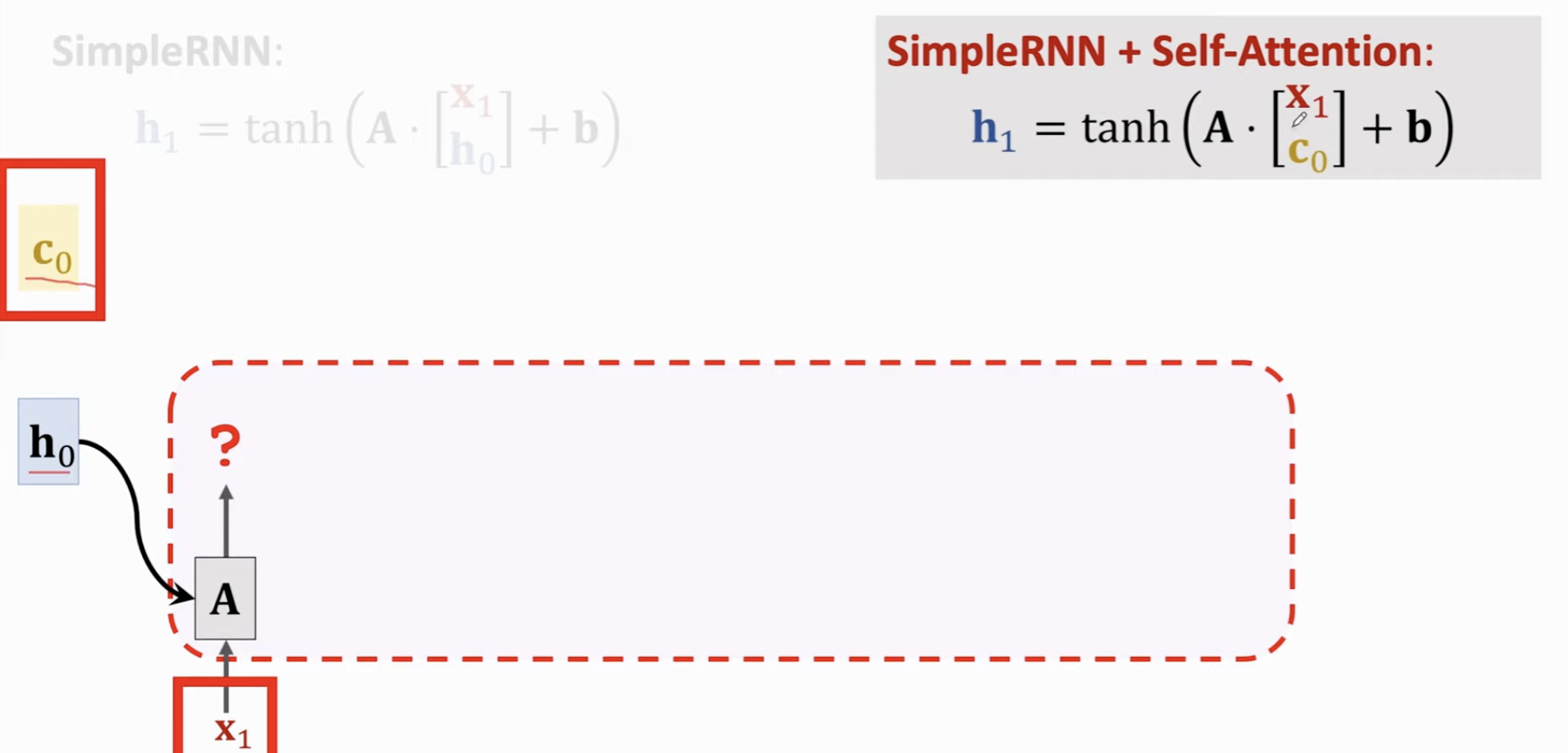

把 Attention 用在一个 RNN,而不是seq2seq的两个 RNN 上。

初始化 \(h_0\) 和 \(c_0\) 均为 0 向量;

计算当前状态向量时,把原先状态向量替换成 Context vector \(c_{j-1}\)

为了输出 \(x_3\) 的状态向量,我们需要用 \(h_2\) 与包括它自己在内的先前所有状态向量进行 Attention 计算,得到 Context Vector \(c_2\),基于 \(x_3\), \(c_2\) 得到。

计算顺序是:先有了 \(h_2\),然后计算 \(c_2\),结合 \(x_3\) 才能算出 \(h_3\)

通过 Self- Attention,更加不容易遗忘,同时能够关注最相关的信息。

Transformer⚓︎

- Seq2Seq, Encoder + Decoder

- 不是 RNN,没有循环的结构;

- 完全基于 Attention 和全连接层。

Attention + Seq2Seq⚓︎

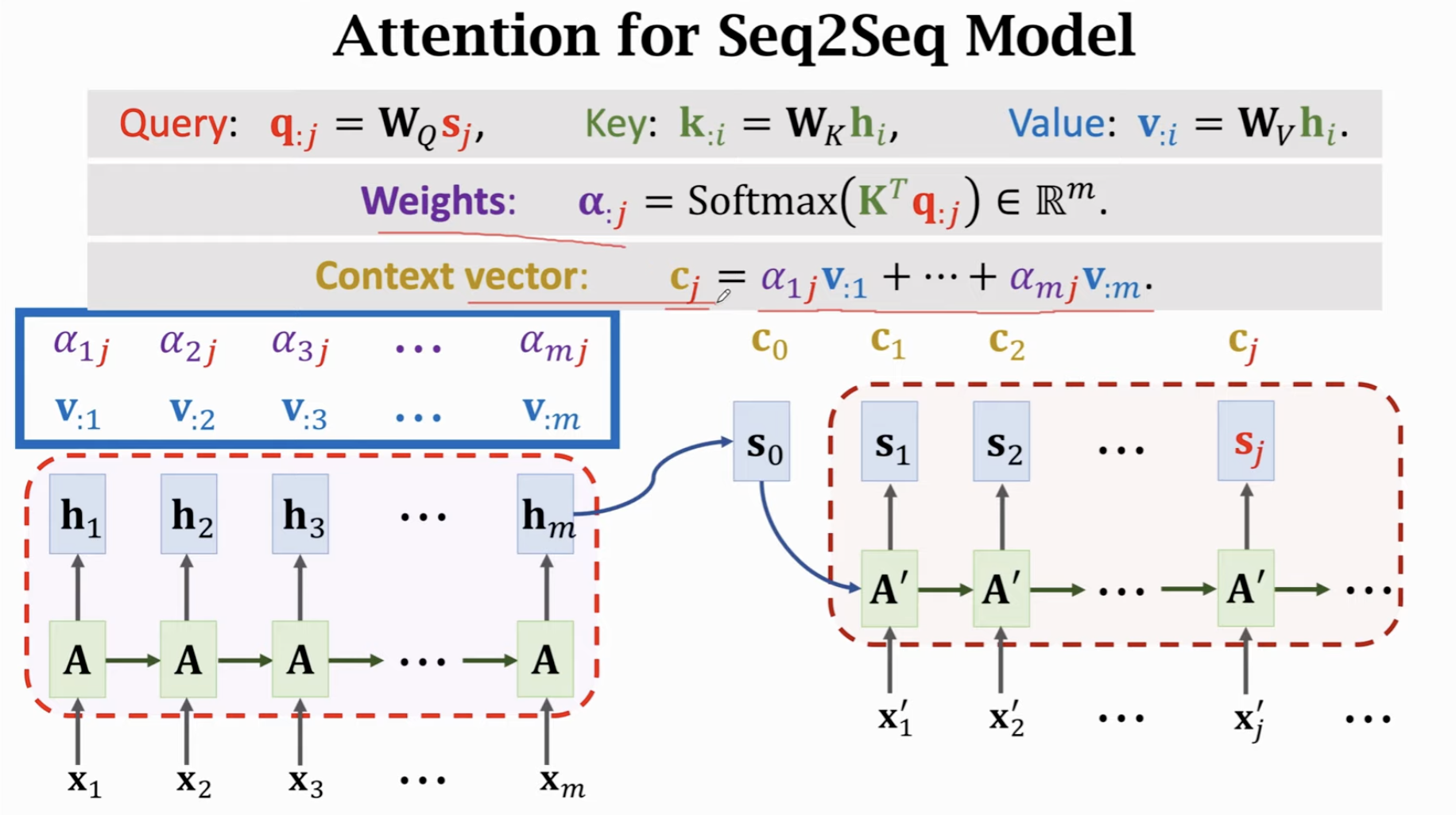

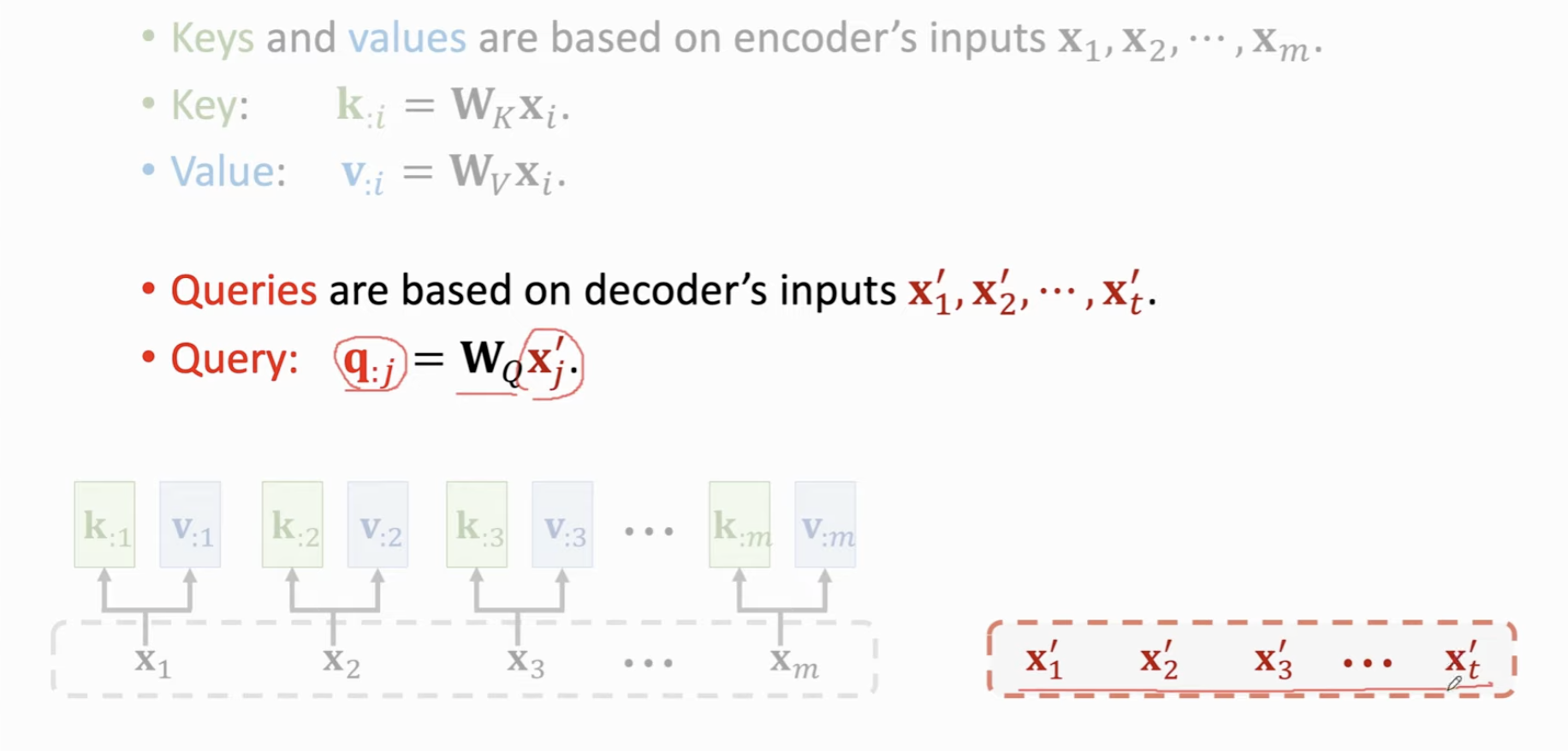

我们首先从保留 RNN + Attention 的模型入手,即Attention + Seq2Seq。这里,我们构造 Context vector 的方式更新了:不再总是用 Encoder 中所有的状态向量和 \(\alpha\) 做加权平均,而是再用一个新的 参数矩阵 \(W_V\),将 Encoder 的每个 状态向量都转化成新的 Value 向量 \(v_i\),对这些 \(v_i\) 向量按照 \(\alpha_i\) 加权平均,得到我们新的 Context Vector。

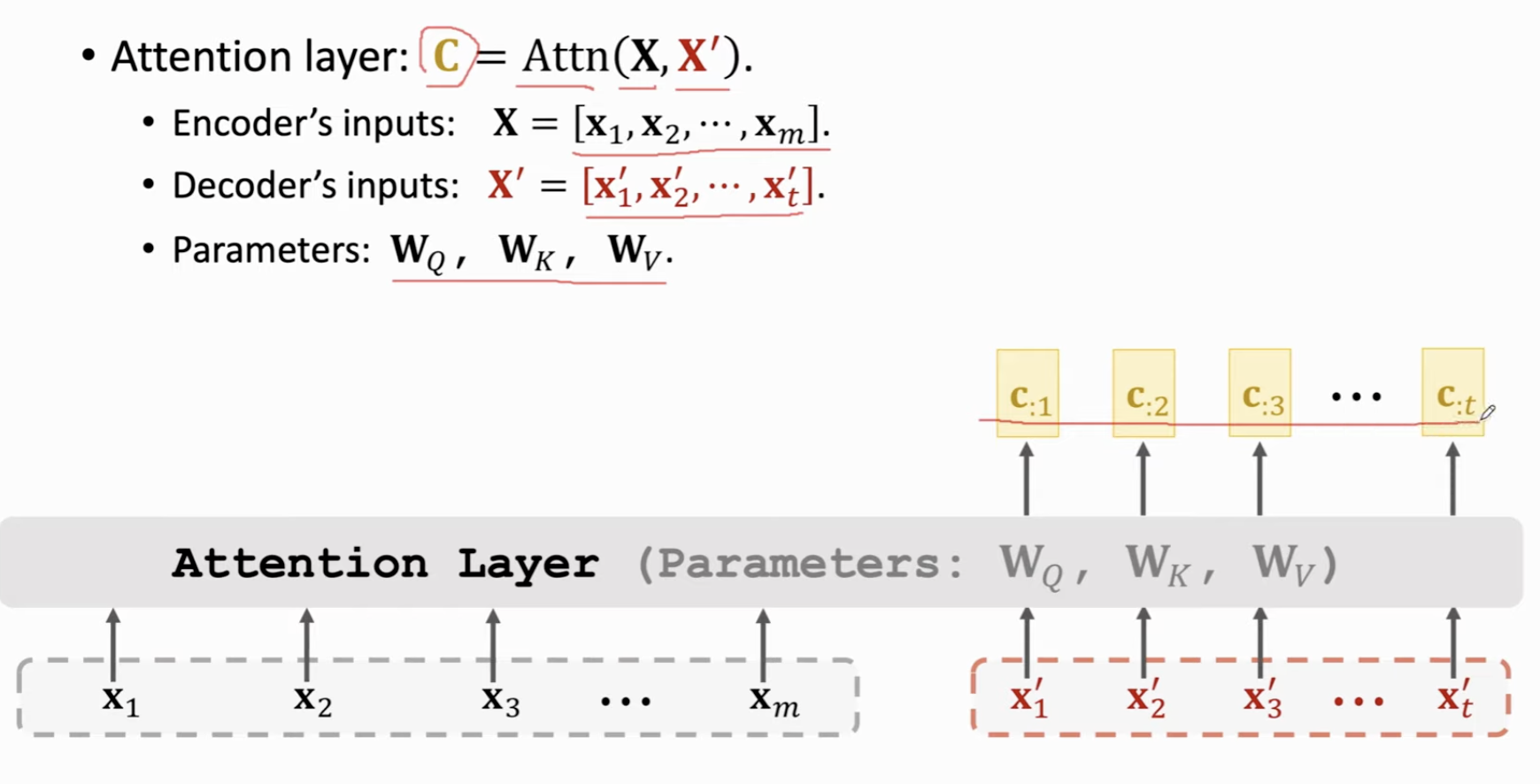

Attention Layer⚓︎

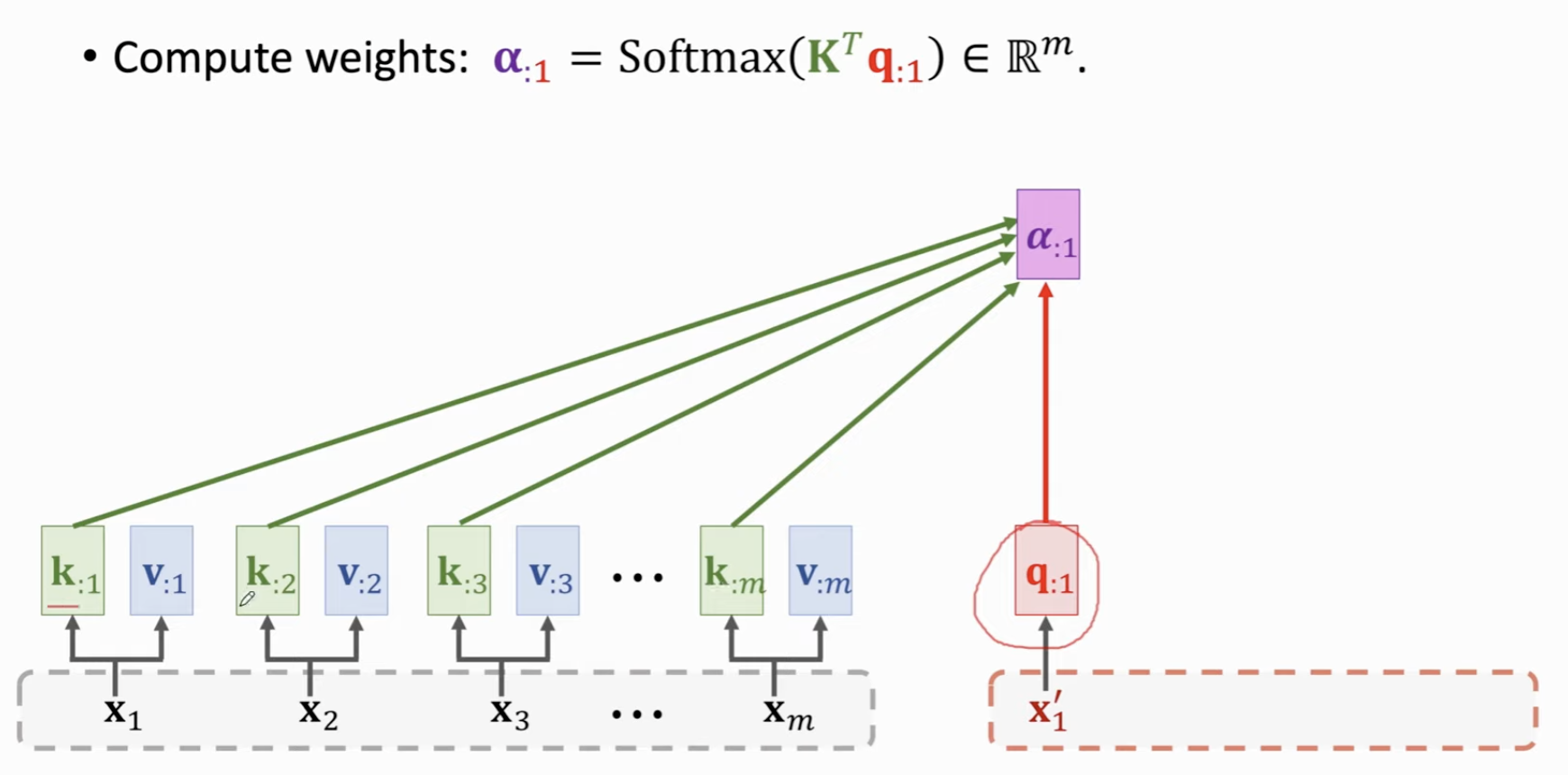

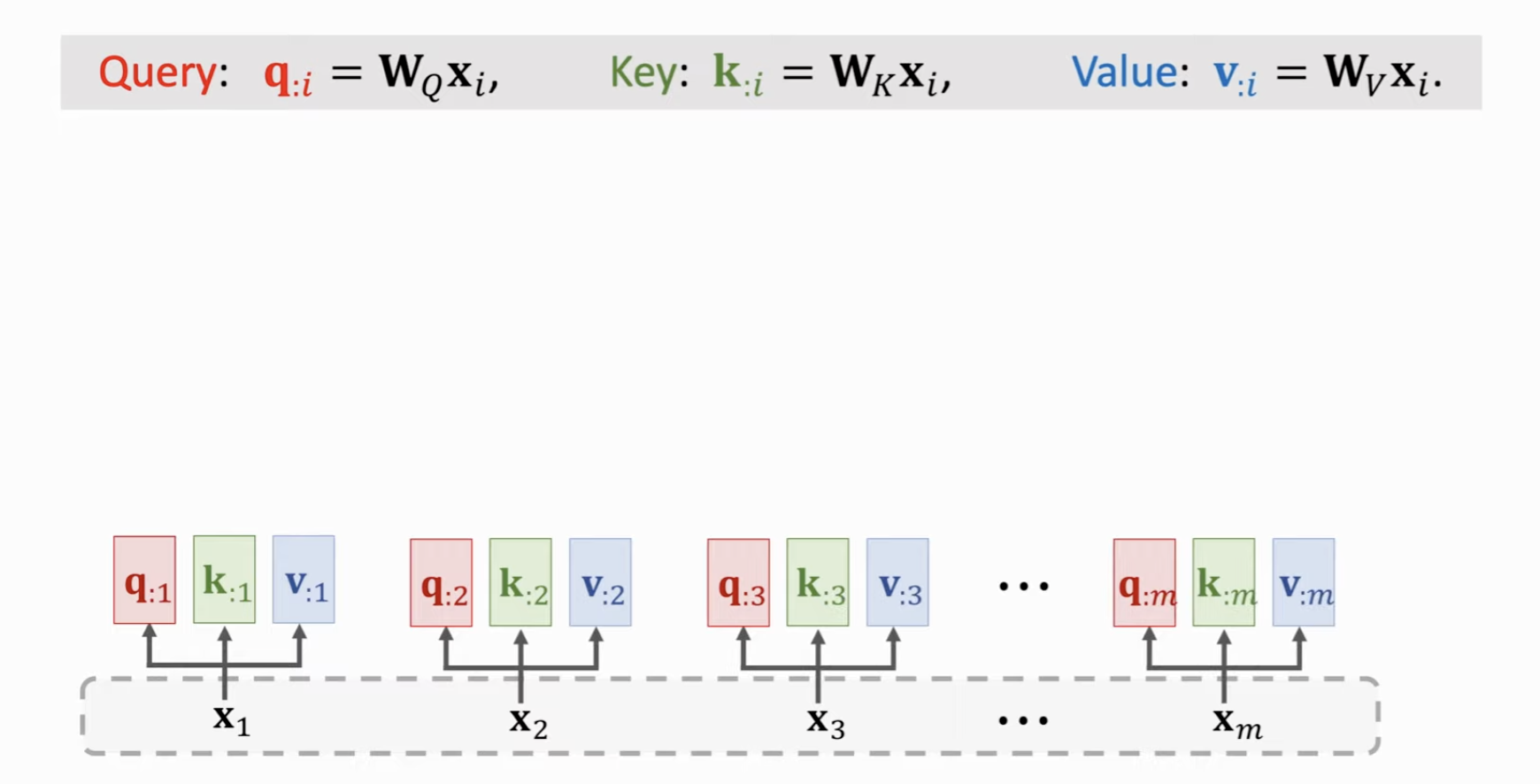

把Encoder的输入计算 Key 和 Value 向量。分别用 \(W_K, W_V\) 进行变换,得到 M 个 \(K\) 向量和 \(V\) 向量,同样地,对于 Decoder 的输入进行类似的线性变换。映射到 \(Q\) 向量。

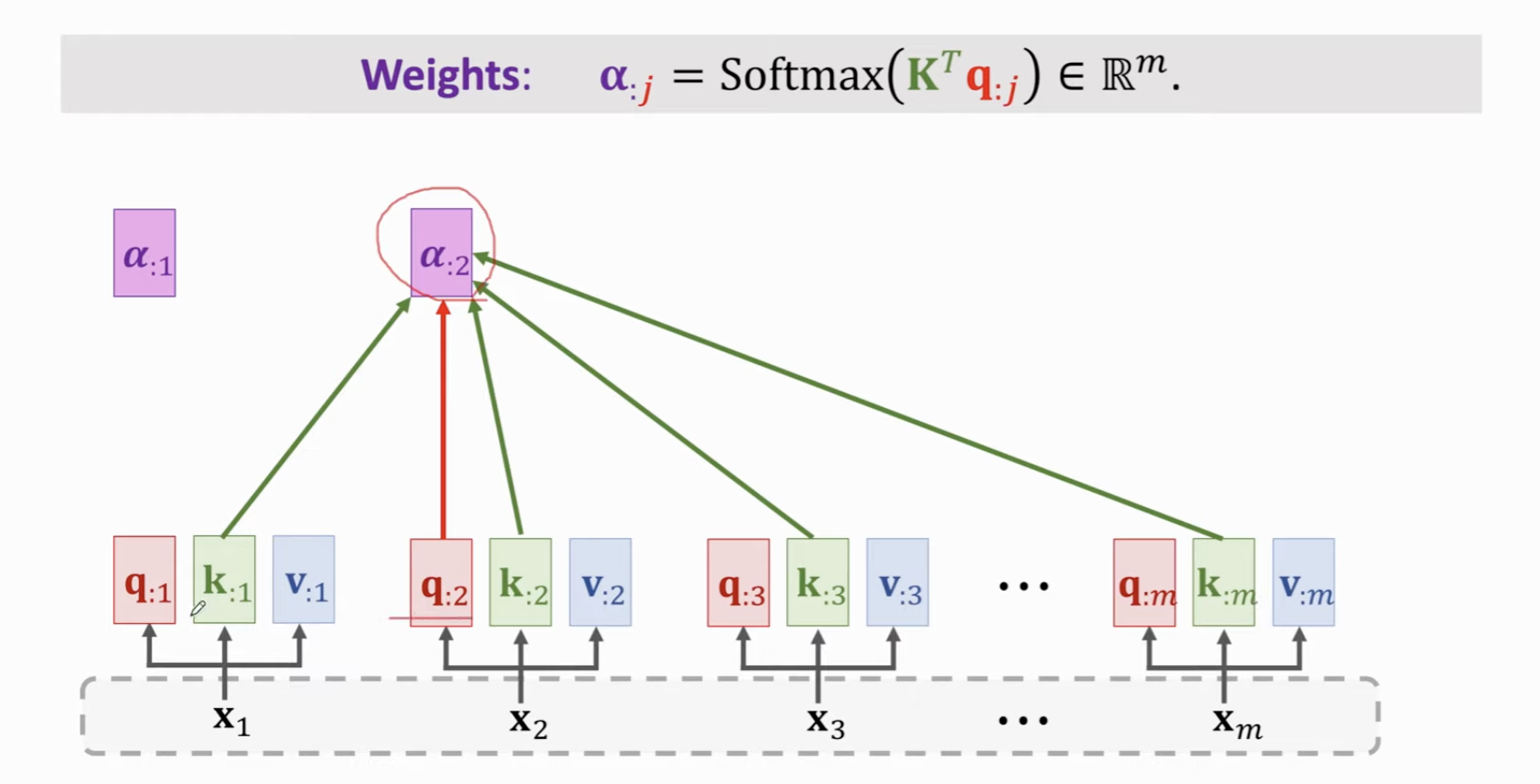

计算权重 \(\alpha\) 时候,用每个 Decoder 的 q 向量与所有的 Encoder 的 k 向量的相关性,计算出 \(m\) 个权重值(经过softmax),得到向量 \(\alpha_1\)。

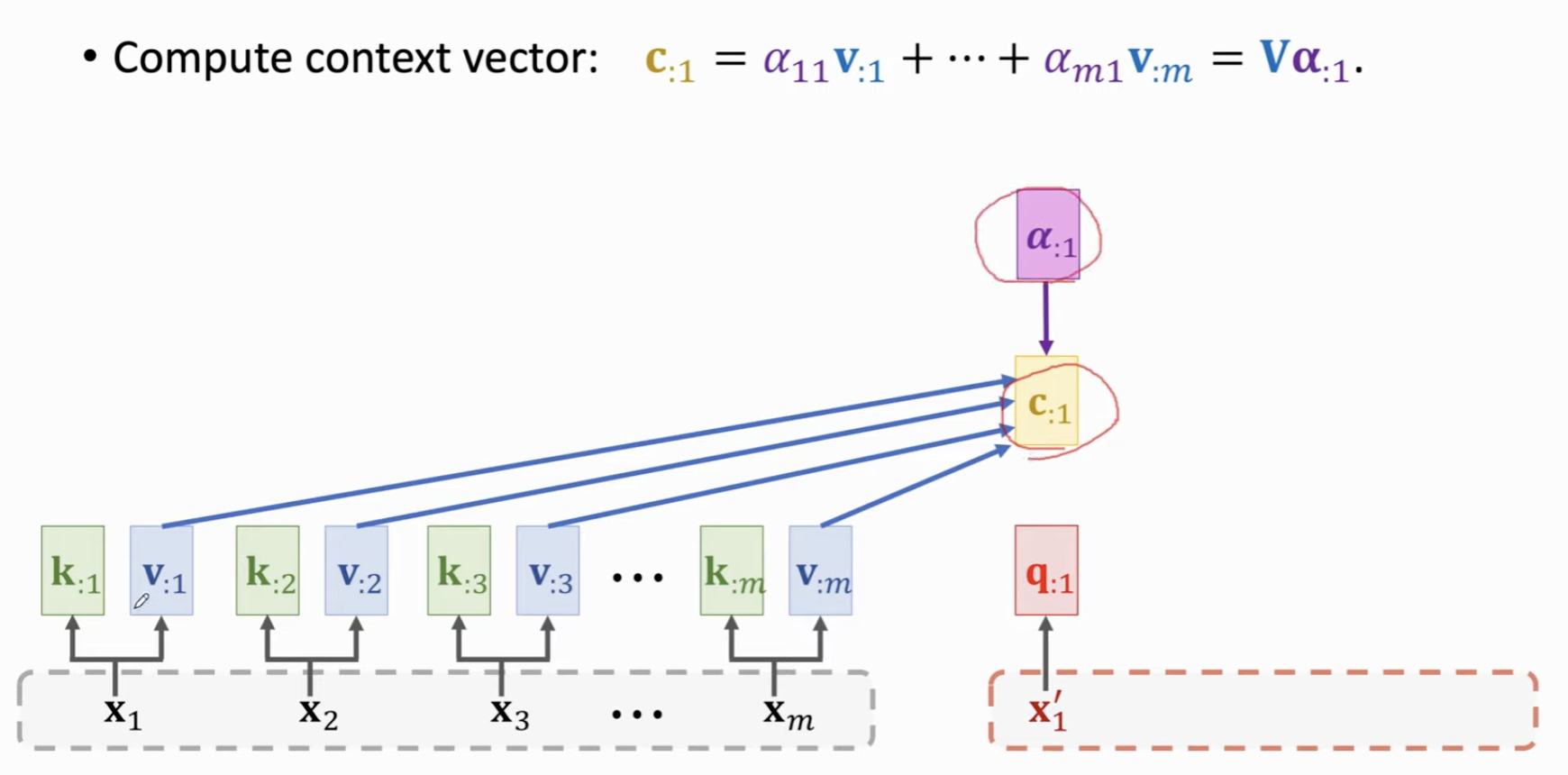

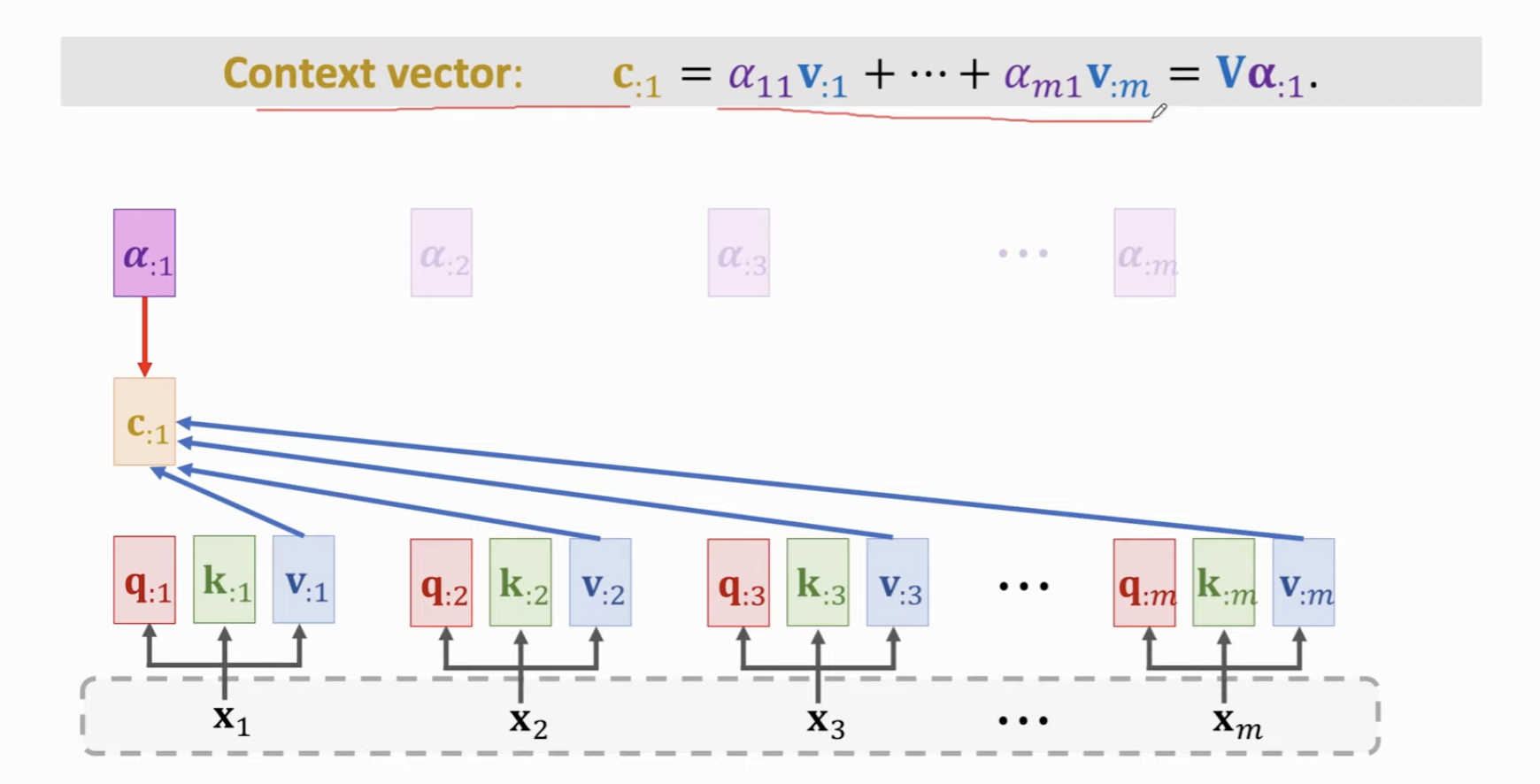

然后计算 Context Vector,做法是用刚刚 \(\alpha\) 向量的每个元素对 Encoder 的每个 \(v\) 向量做加权平均。也就等价于用最大的 \(V\) 矩阵乘以刚刚的 \(\alpha\) 向量。

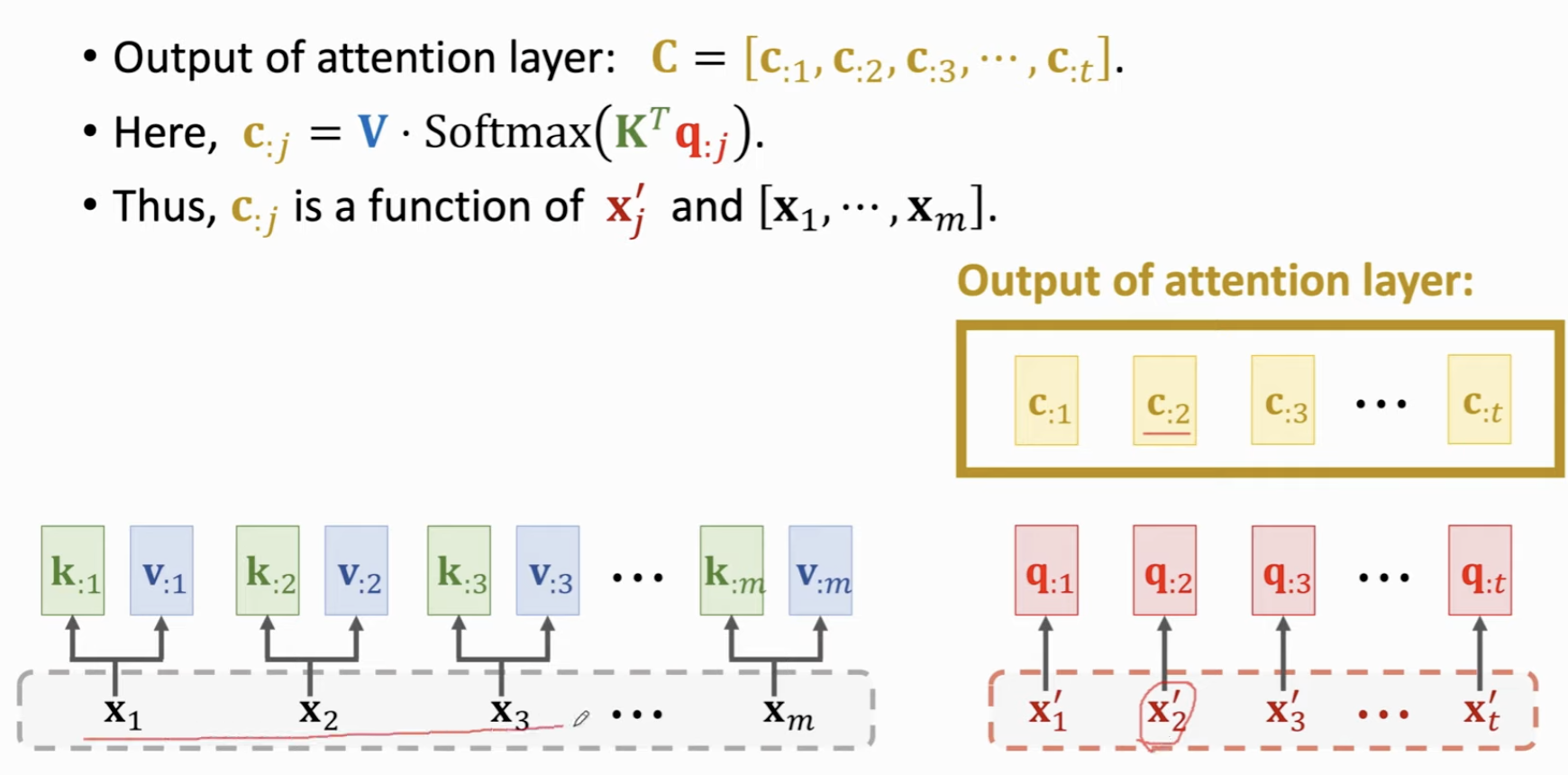

这里,Decoder 有 \(t\) 个 Token,那么就会有 \(t\) 个 c 向量 (Context Vector)。

这 \(t\) 个 Context vector 向量 \(c\) 就是 Attention Layer 的输出。

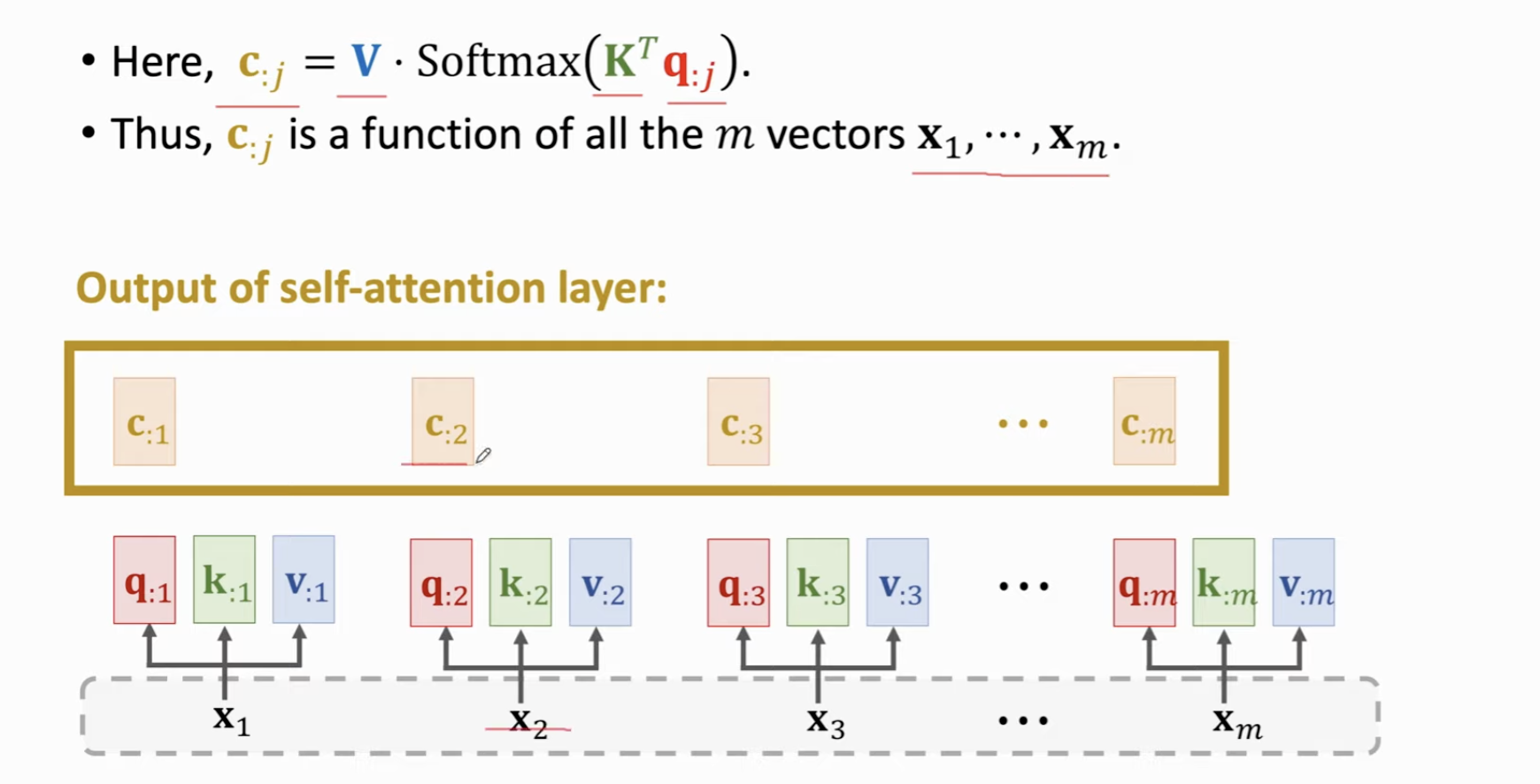

可以看到, \(c_{:j} = V \cdot \text{SoftMax}(K^Tq_{:j})\)

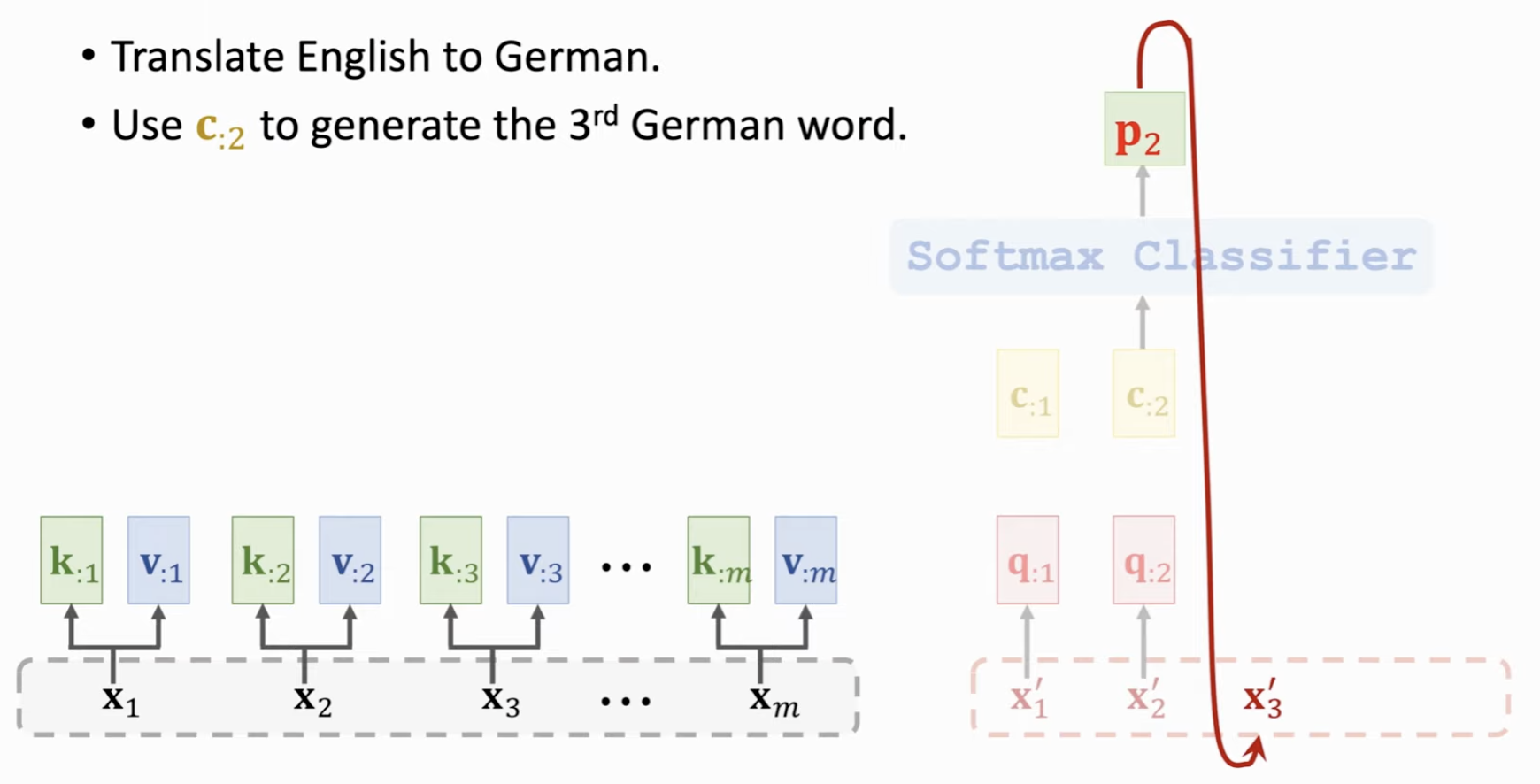

也就是,对于每个 Decoder 中的 Token,想要计算它的Attention层输出的向量,都需要用到原先 Encoder 中每一个 \(K\) 和 每一个 \(V\)。这同样意味着,比如在机器翻译中,对于每个翻译后的词 \(x^{'}_j\),都可以看到原先文本里的每一个文字,看到所有文本中存储的信息。

类似的,既然这个 Context Vector 可以存储如此多的信息,我们可以把它输入一个 SoftMax 分类器,输出每一个词的概率,这个词当作再下一个 Token 文本的输入。和 RNN 用 h 向量作为特征不同,这里用 Context Vector 作为特征向量,涵盖了更多的信息。

Conclusion⚓︎

我们可以这样总结一下 Attention 层。

Encoder-Decoder 架构,两组输入 \(X, X^{'}\)。三组需要学习的参数矩阵。\(W_Q, W_K, W_V\)。

Attention层的输出是一个矩阵 C,表示 Context vector。列数和 Decoder 层相同,也就是每个 c 对应一个 \(x^{'}\) 向量。

Self- Attention Layer⚓︎

现在,我们从 Encoder-Decoder 架构中继续脱离,进入 Self-Attention 中,我们只有一个输入了,就是原先 Encoder 中的那个输入(对应机器翻译的待翻译文本)。

做法和前述的几乎一致,区别在于剥离了 Decoder,而 Q, K, V 矩阵都没有变,只不过这三个参数矩阵都作用于同一个输入上了。

计算权重的时候,对于每一个 Token,都需要用到整个文本的所有 K ,以及当前 Token 的 q 向量,然后 SoftMax

得到了每个输入对应的权重向量,对每个Token,计算它和其他所有文本的 V 向量的加权平均(用权重)。如此,得到了输入里每个 Token 的 Context vector。

最后拼再一起,组成 C 矩阵。这就是 Self- Attention Layer 的输出结果。

总结一下,Self Attention 的输入是同样的两个 \(X\),输出是这组向量每个元素对应的 Context Vector。注意,这里的 c 向量其实就可以类比为 RNN 输出的状态向量 h,这两者的大小正好是相同的 (都是与该层的输入有关)。由于有 Attention 机制,这里的 c 包含了更多的信息。而正因为它和 RNN 输出的 h 是相同大小的,所以可以直接把 Attention / Self- Attention 层代替 RNN。